�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�ۃN���u�@

�O�ۃN���u�ł́A�����Q�O�O�R�N�W���ɗ\�肳��Ă����~�X�E�r�[�h�����L�O�Ĕ�s�̐������肢�A ���͂Ȃ��炱��܂ŁA�A�����J���f�[��N���X�}�X�e�q�o�X�c�A�[�Ȃǂ𗘗p���āA�O��s���̕��X �����t�������ĎQ��܂����B�Č���s�͂���܂ŁA���E���A�������̓��ɂ�蒆�~�≄�����d�˂� �܂���܂������A�O��s���̔M���肢�������A���̂قǃ~�X�r�[�h���i�����@�j��80�N�ڂɂ��āA���ɎO��̋�����Ƃ��o���܂����B���̎����̓~�X�r�[�h�����s�ψ�����͂��߁A�W�e�ʂ̔M�ӂƂ��w�͂̎����Ǝs���̊F�l�Ƌ��Ɋ�т������������Ǝv���܂��B

�{�y�[�W�ł́A�P�X�W�P�N�O��s����ψ���s�A�O��s�����m���������f��s�L�O���҂���ψ����A���O��s���ÊԖ؏��w�Z�Z���ɓ�����搶���M�B�����m���������f��s�̋L�^�A�u�����A�������ƁA�^���������Ăׁv�̈ꕔ���Љ����A�E�G�i�b�`�̃y�[�W ��~�X�r�[�h���Ɋւ���y�[�W�Ȃǂ������N���Ă���܂��B�ǂ�����������肨�߂������������B

�ȉ��͂���܂ł̏���V���L����V�������ɂ܂Ƃ߂Ă���܂��B

�@

�~�X�r�[�h�����ŐV�j���[�X

80�N�Ԃ�O��̋��

�s���̊肢���ɂ��Ȃ�

�@

2011�N8��1�X����������

�@

�c�O!! 19���̃t���C�g�͂�������

����22�N9��11�����s�����������

����22�N7��24����������

����22�N6��19����������

����22�N6��11����������

�@

����22�N6��22��

�~�X�r�[�h���������悢��ӂ邳�ƂA��܂��B

�~�X�r�[�h���������@���V�X�N�Ԃ�ɍĂюO��̋���Ԃ��ƂɂȂ肻���ł��B����܂ʼn��x����s�v��𗧂ĂȂ��牄�щ��тɂȂ��Ă��܂������A�E�G�i�b�`�s�A�O��s�A�ČR�O���n�� �W�e�ʂ̓w�͂�����A�O���n�q���(����22�N9��19���j�ɍ��킹�āA�O��s���̖��������Ɍ����Ė�����߂Â��܂����B�F�l�̉�����낵�����肢���܂��B

�@

�@

�ً}����F���L�̗\�肪�R�x�ڂ̉����ɂȂ�܂����B

�Q�O�O�T�N�O��ґ�[�č��E�F�i�b�`�s�����ł�

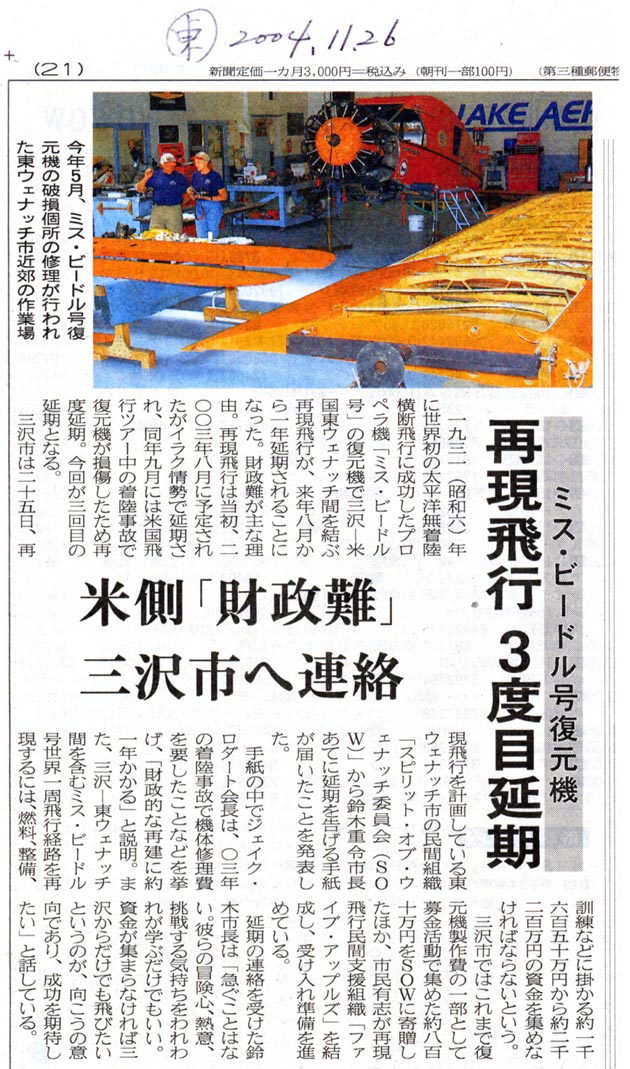

��������Q�O�O�S�N�P�P���Q�U���Ɍf�ڂ��ꂽ�~�X�r�[�h�����Ĕ�s�����̋L��

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����������͓������\���ꂽ��s�v�恫

���n�q��@��������u�X�s���b�g�E�I�u�E�E�G�i�b�`�ψ���ESOW�v�����\�B

�~�X�E�r�[�h�����@�̊����Ɣ�s�v���i�\��j

�~�X�E�r�[�h�����Č���s���s�ψ���i�X�s���b�g�E�I�u�E�E�G�i�b�`�j���A���L�̏�t�@�b�N�X����ĎQ��܂����̂ł��m�点���܂��B

�@�̊����\��F

�Q�O�O�R�N�Q�����[���{

����s�A�K�n�e�X�g��s�A�d�e�X�g��s�A�ŏI�e�X�g��s�A�p�C���b�g�P����s�A�@�̌����E�F�A�p�C���b�g�ŏI�I�l�A��s�v��F��

��s�v��\��F�@�@

�Q�O�O�R�N�V���Q�T���@����V���g���B�E�G�i�b�`�o��

�V���Q�V�� �Z���g���C�X

�V���Q�X�� �L�e�B�z�[�N�@�[�@���C�g�Z�평��s�n

�V���R�O�� �f�C�g���@�[�@���C�g�Z�퐶�a�n

�V���R�O���[�W���R���@�E�C�X�R���V���B�I�V�R�V�@�[�@���E�ő�q��V���[�@�@�@�@�@�@�@�œW����I

�W���@�T�� �j���[���[�N

�W���@�V�� �����h��

�W���P�P�� ���X�N��

�W���P�S�� �I���X�N

�W���P�U�� �`�^

�W���P�W�� �n�o���t�X�N

�W���P�X�� �����i���n����j

�W���Q�O�� �O���@�[�@�O��Ղ�Q���A�@�̓W���A�@�̓_���A�����A�o�@�@�@�@�@�@�@�@������

�W���Q�X�� ���A�O��o��

�W���R�O�� �i���{���ԁj�R�P�������@�E�F�i�b�`�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n���ԁj�W���R�O���@�ߑO�W����

�P�X�R�P�N�i���a�U�N�j�P�O���S���A�O�̑O��������ފ��v�l�̉Ƃ́A

�܂���̖����ʒ�����A�ٗl�ȋْ����ɕ�܂�Ă����B�@

���j�[��̉ŏ���ފ��`���́A�ߑO�ɋN�����āA�䏊�ɗ����Ă����B

�@�ߑO�O�\���A�T���t���\�V�X�R����̋C�ےʕ���āA�N���C�h�E�p���O�|�[���͏��̒��ł����ǂ�ł����B

�@���i�O���j�ߌ㔪���̒����C�ۑ�̋C�ےʕ�́u�瓇���ʓ�����v�ł��������A���O���A�ߌ�l���A�k�C�����Ζ����ǂ��T���Z���g�|�[�������A

�@�u�A�����[�V�������ʂ̉_���O�Z�Z�Z���[�g�����E�L�������Ŗ����v

��`�������B

�@�p���O�{�[���́A��x�A�O�x�Ǝ�M��������̋C�ےʕ��ǂݕԂ��Ȃ���A�܂��Â��ˊO�̋C�z�����������Ă����B

�@�q���[�E�n�[���h�����ߑO�O���ɋN�����āA���ɋN���Ă����Ɛl��A�W�҂����ƎG�k���Ă����B�Â��ȏH�̖閾���ł��������A���̒��Ől�X�͑����E���ĂȂɂ���҂��Ă��镗�ł������B

�@�p���O�{�[���͂���ȗl�q�ɂ͖��W�ɁA�ߑO�l�����߂��Ă��N���悤�Ƃ��Ȃ������B

�@�������A�l���������߂���ƁA�p���O�{�[���ɔ�s�̌��s�𑣂��悤�ɁA���͂͂������ɂ�����͂��߂��B�ߑO�l���O�\���A�ӂ��������悤�ɏ��𗣂��ƁA�Ⴂ���Ō������B�@�u�悵�A�s�����A�Ƃ�������s��܂ōs���Ă݂傤�B�v���s���܂��܂��������ƁA�p���O�{�[���̌���̏o��̂�҂��Ă����W�҂�Ɛl�����́A���������ď����Ȋ������������B

�`���̍�����n���G�b�O�ƃg�[�X�g�̌y�����H�����܂��ƁA�ߑO�l���\���A�W�҂�O�̐l�X�ƈ�c�ƂȂ��ėґ�Ɍ��������B

�@���̒��A��͂��܂��Ă������A�قƂ�ǖ����A���̋����g�����܂��Ă����B

��Z���قǂŗґ�C�݂ɂ��ƁA���ɏW�܂��Ă����l�������������Ă��āA���X�Ɍ������B

�@�u���̏�Ԃ͂����悤�ł���B�v

�@�u���������͔�Ԃ�ł��傤�ȁB�v

�@���������Ԃ́A�����ŕs���z�ȑԓx�����ς��āA�p���O�{�[���͋@�̂̓_���A�����H�̓_���Ȃǂ��Ă����ƍς܂��A�n�[���h���ɂ���p������Ɏw����^���Ă����B���ӂ̒����n���O�{�[���̕\��ɕ\���Ă����B

�@�₪�đ��c�Ȃɒ������p���O�{�[���́A���l�̏�������āA�G���W�����n��������Ƃ������ɉ�]���������Ă����A�G���W�����t����]�����Ă��̉��ɂ��炭�����X���Ă������A�[�������悤�ɂ܂���]���𗎂Ƃ��Ă������B

�@�ߑO�����߂��A�_����S�̂𔖂������Ă͂������A�����͊��ɏ����āA���̋�͔������ʂ��Ă����B������C�ւƁA�������������ɐ����āA�o���̃R���f�B�V�����͐�D�ł������B

�@�G���W���̎��^�]���I���ċ@�ォ��~�肽�p���O�{�[���́A������x�A�Ԃɏ���čޖ�~���߂������H����O�ɓ_�������B

�@

�ߑO�Z���l�\�A�ĂуG���W���n���A���X�ɉ�]���������A��]�����ꎵ�Z�Z��]�ɒB����ƁA�q���p�̖Ԃ��҂�ƒ����A�p���O�{�[���͐����@�ŋ@�̂�ێ����Ȃ���A�@�O�Ō�����̐l�����ƕʂ��ɂ���ł����n�[���h���ɍ��Ȃɒ����悤�w�������B�@�����āA�n�[���h�����ׂɂ����ƁA�����Ɋ����J�n�̍��}�𑗂����B�גJ�����̒����①���蕀��U�肠���Čq���Ԃ��J�������f�������B

�^�g�̃~�X�E�r�[�h���̋@�̂��A�גJ�����̓�[����ґ㕔�������Ɍ������Ă��₩�ɌX���Ă��銊���H����A���ꂱ�����������ꂽ�P�̂悤�Ɏ������͂��߂��B�ߑO�����ꕪ�ł������B

�@�u�p���O�{�[���͂������葀�c��������A�n�[���h���͕Ў�Ń_���v�o���u���A�Ў�ŃK�X���o�[���\���ɊJ���āA�@�̂̕�����F��v���ő҂����B���x�͌܁Z�}�C���A�Z�Z�}�C���A���Z�}�C���Ƒ������������������A�p���O�{�[���͏ł����B������Z�}�C���ɒB�����Ƃ��A��s��͂���ƁA�S������ƒn��𗣂ꂽ�B�������B�v

�@�����l�͎G���u��s�v�i���a�Z�N�\���j�ɗ����̗l�q�����̂悤�ɏ����Ă���B

�@�܂��A�����V�J�Ɋ���L�̒��ł́A���̂悤�ɏڏq���Ă���B

�@�u�����̍ۂ͔��ɐS�z�����B�Ƃ����̂͊����H�̐���ɉJ�̂��߉��n�����������炾�B�ߏd�̔�s�@�ƕ��ʂ̔�s�@�Ƃ̗����ɂ͔��ȑ��Ⴊ�����āA������s�@���o�E���h����ƁA�܂悭�����������Ă�����s�@�̔������o�E���h��H���Ă܂��Ⴍ�Ȃ�A���ꂪ���ߍĂє����������オ�藣��������p���ƂȂ�܂łɂ́A�����̊���������K�v�Ƃ��A���ɂ͗����Ɏ��s���邱�Ƃ��������邩�炾�B

�@���̗����̈ʒu���͂��邽�߁A�ґ�C�݂̊����H�ɂ͌܃K�����̃K�\�������A�ЂƂ͏o���_�����}�C����ɁA�����ЂƂ͊����H�̍Ō�̒n�_�ɂ܂��āA�o���ɐ旧���A��_���A�������̖ڕW�Ƃ����B��X�͗�������܂łɂǂꂾ���̋����𑖂������͒m��Ȃ����A�m���ɂ͂��߂̉�ʂ�z������ł��������Ƃ����͊o���Ă���B������}�C�������̈ꂮ�炢�𑖂����낤�A�y���痣���Əd�ʂ������߂��Ă���ɂ��S�炸�A��s�@�͂��܂��H���ɔ��ł������B�v

�@�܂��A���̗�����������Ă��������V�J�̋L�҂͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u���������ꔪ�Z�Z���[�g���A����ɗv�����^�C���Z�Z�b�A���Ƃ̊Ԃɗ�������Ƌ��ꂽ�@�̂��A���̂悤�ɗe�Ղɕ��g���������c�Z�p�͋��Q�ɉ�������̂�����B

�@�������̑��o�E���h�͎O�Z�Z���[�g���A�����萔��̃o�E���h�������āA��܁������[�g���̉ӏ��ɂđ�o�E���h���o�āA���Ɉꔪ�Z�Z���[�g���ŗ��������B�v

�@��������ƊC�ݓ`����܃L����s���A�O��ڊC�݂����肩�痤�n�Ɍ����đ傫�����O��������o�āA�Ăы@����C��Ɍ����A���x��Z�Z���[�g���ŗґ�C�݂Ɏ��U��l�X�ɕʂ�����A���̂܂ܑ����m��ɏo���B�������ɉ��������Ă����^�g�̋@�e��������l�X�̎��E���������̂͌ߑO�����\�O���ł������B�@

�@���N�A�����̔�s�ƃ`���[���Y�E�����h�p�[�N�ɂ���āA

�j���[���[�N�`�p���Ԃ̖�������s����������ƁA���E�̔�s�Ƃ̊�͈�]���đ����m�Ɍ�����ꂽ�B

�@�����N�����A�h�C�c�̃c�F�b�y��������s�D�́A���E����̑�O�q���Ƃ��āA���P�Y�`���X�A���W�F���X�ԋ�܁Z�Z�L�������㎞�ԓ�\�Ŕ�s�ɐ��������L�^�͂��������A��s�@�ɂ�鑾���m���������f�ɂ͂܂�������������Ă��Ȃ���������ł���B

�@���̂��߁A�����m���������f�ւ̒���͈��O�Z�N����O�\��N�ɂ����ďW���I�ɍs��ꂽ�̂ł���B

�@�������A�����ɁA�����N�c�F�b�y�����ɂ�鐢�Ei������܂��ɓ�Z���Ǝl���ԂƂ����V�L�^���B�������ƁA����Ɏh������āA����ɂ�葁�����E����L�^���������悤�Ƃ���҂����o���āA�����̐��E�̊S�́A�����m���������f�̏���s�ƁA���E������܂��̋L�^�X�V�ɂ��ꂪ�������邩�ɏW�܂��Ă����̂ł���B

�@���E����̍ŏ��̋L�^�͈ꔪ����N�A�l���[�E�u���[�ɂ���đD�ƋD�Ԃ����p���ōs����������ԂƓ�ԎO�Z���ł������B���̌�A�W�����E�w�����[�E���A�͈���O�N�A�l���[�̋L�^���̓�ܓ��Ɠ�ꎞ�ԂɒZ�k�����B

�@���̑��A����l�N�ɂ́A�V�A�g�����o�������A�����J�̗��R�@���A�O�Z���Ԃ�v���āA���̒��̓�@���������E����ɐ������Ă����̂ł���B

�@�����̋L�^��啝�ɒZ�k�����c�F�b�׃������̋L�^���A����Ɉ�w�Z�k���傤�Ƃ����̂��A�����̔�s�Ƃ����̖ڕW�ł������B

���O��N�ɂ����鐢�E������s�̖����������Ă����̂�

�@���|�X�g�A�f�b�e�B�g�i�A�����J�j

�@���{�[�h�}���A�|���\�h�[�g�i�A�����J�j

�@���p���O�{�[���A�n�[���h���g�i�A�����J�j

�@�����E�u���A�h���[�g�i�t�����X�j

���ł������B

�@�܂����̑��w�Ƃ��ă|�X�g�A�Q�b�e�B�g�͈��O��N�Z����\�O���A�ߑO�O���\�Z���j���[���[�N�̃��[�Y�x���g��s����o�������B�@�̂̓��b�L�[�h�E�׃K�A�E�B�j�B���C���ŁA�Z����\�ܓ��A�ߑO�����O�\�����A�x�������̃e���y���z�[�t��s����āA�����ߌ���l�\���A���X�N���̃t�����[��s��ɓ��������B

�@�����ĘZ����\�Z���A�ߑO�ꎞ�A�t�����[��s����o�����ăE�������z���A�C���N�[�c�N���A���̌�t�F�A�o���N�X�A�~�l�A�|���X���o�R���Ď�������A�ߌ㎵���l�\�����A���[�Y�x���g��s��ɋA�������B

�@��s�������ꖜ�l���l�}�C���i�l��Z��L���j������A��������Ԍ\�ꕪ�Ŕ�s���A�c�F�b�y�������̓�Z���O���Ԍ܁Z���������ԓ�ܕ��Z�k���āA���E������܂��̐V�L�^��B�������̂ł���B

�@���ɂ��̔�s�Œ��ڂ���邱�Ƃ́A�j���[���[�N�`���X�N���Ԃ����ƘZ����l�Z���Ŕ���Ƃł���B�S�q����ꖜ�܁Z�Z�Z�}�C���̎O���̈�̌܁Z�Z�Z�}�C�������ƘZ���Ԏl�Z���Ƃ������ٓI�ȋL�^�Ŕ�s�����̂ł������B

�@�r���A�x�������ŁA�|�X�g�ƃQ�b�e�B�͎��M�̂قǂ����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u���̒��q�ł����A���N�c�F�b�y������������������E����̋L�^��j��邱�Ƃ͏\���m�M�ł���B

���͉����Z�k�ł��邩�ɂ���B�吼�m��̓n�[�p�[�N���[�X����͂悩�������A�[������J�ɂȂ�A���܂ō~�葱�����݂̂Ȃ炸�A�Ђǂ��\���J�Ɍ������A�傢�ɍ����܂ꂽ�B�J��腂ƂœW�]���S�������ʂ̂ŁA���x������Ɖ����A�����g�����݂āA�@�̈����m��悤�Ȃ��Ƃ��炠��A���X���ʏ�A�܁Z�t�B�[�g���炢�̒���s��������B

�@���p�ɂ������ẮA�Q�b�e�B�̌v�����B��̗��݂ŁA�S���̖Ӗڔ�s��������B�\���J���������Ȃǂ͎����т�����邽�߁A�ꖜ��Z�Z�Z�t�B�[�g�����������A�G�A�|�P�b�g�������ɂ����āA�S���̗t�̂悤�����M���ꂽ�B�v

�@���̔�s�ł́A���c�̑啔�����|�X�g���S�����A�Q�b�e�B�͑O�N�̃v�������[�Ƒg��Œ��킵�������m���������f�̎��Ɠ��l�A�v������Ƃ��ĒS���������A�n�������Z�\�́A���E������s�ɑ傫����^�����ƍl������B

�@�������w�Ƃ��āA�{�[�h�}���A�{�����h�[�g�́A���N������\�����A�ߑO���A�t���C�h�x�l�b�g��s����o���A�ꋓ�Ƀg���R�̃C�X�^���v�[���܂ł̔��Z�Z�܃L�����s���āA���E����������s�L�^��B������ƁA����Ȍ�̔�s�𒆎~�����B

�@��O�w�́A�p���O�{�[���ƃn�[���h���ɂ��u�׃����J�E�X�J�C���P�b�g�@�v�ł������B��O�w�Ƃ����Ă��A���͑��w�̃{�[�h�}���@�ɋ͂������x��ă��[�Y�x���g��s��𗣗������̂ł������B

�{���Ȃ�A�p���O�{�[���A�n�[���h���g�����w�Ƃ��ďo������͂����������A��\�������������Ɏ��s�������H�̐�[�ɂ���y��ɓˍ��ސ��O�A�ύڂ������܁Z�K�����̃K�\�����̒��A�Z�܁Z�K�������ً}�r�o���Ċ낤����@�ꂽ�B���̎��̂ɂ��A��l�͋@�̂����H�̕��Ɉڂ��ċ@�̂̍ē_�����s���A�ُ�̂Ȃ����Ƃ��m���߂�ƁA�C�X�^���u�[���Ɍ����Ĕ�ї������{�[�h�}���@�ɂق�̐����x��ďo�������̂ł���B

�@��l���v�悵���R�[�X�́A�j���[���[�N����C���O�����h�����q���ł������B�����Ă�������V�x���A�o�R�ŃJ���`���c�J�����ɏo�A�A���E�g�ɉ����ăA���X�J������J�i�_���o�R���ăj���[���[�N�ɋA������Ƃ������̂ł������B

�@�O�q�̂悤�Ƀp���O�{�[�������ɂƂ��āA���ʂ̖ڕW�̓|�X�g�A�Q�b�e�B���������������ƈ���Ԍ܈ꕪ�̐��E��������L�^���X�V���邱�Ƃł��������A�|�X�g�A�Q�b�e�B����������b�L�[�h�E�׃K�̓x�����J����������������A������J�o�[���邽�߂ɂ͒������\�Ȍ��菭�Ȃ����āA�n��ɂ��鎞�Ԃ��ŏ����x�ɂ�������@�͂Ȃ������B

�@�Q�l�܂łɃx�����J�E�X�J�C���P�b�g�ƃ��b�L�[�h�E�x�K�Ƃ̐��\���r���Ă݂悤�B

�@

�x�����J�G�A�[�N���t�g�R�[�|���[�V��������

�E���@�@���@�@�l���t�B�[�g���C���`�i��l�E�����[�g���j

�E���@�@���@�@�t�B�[�g��Z�C���`�i���E�܃��[�g���j

�E���@�@���@�@���t�B�[�g���C���`�i��E�����[�g���j

�E���ʐρ@�@�@�O�Z�㕽���t�B�[�g�i�E���������[�g���j

�E���@�@�d�@�@��ꎵ�Z�E���L���O����

�E�G���W���@�@�v���b�g�A���h�z�C�b�g�j�[���X�v�l��ܔn��

�E��@�@���@�@�@��q�l�`�ܖ�

�E�ō������@�@��l�Z�L�����[�g��

�E�S���d�ʁ@�@�l�Z�܁Z�L���O����

�E���q���x�@�@��Z���L�����[�g������

�E�q�������@�@����Z�L�����[�g��

���b�L�[�h�E�x�K

�E�Z�l��藷�q�@

�E�G���W���@�@���X�v�l��ܔn�́E���Z�n��

�E�S�@�@���@�@���E�O���[�g��

�E���@�@���@�@��E�����[�g��

�E���@�@���@�@���E�܃��[�g��

�E���q���x�@�l��ܔn�͂̏ꍇ�A�������Z�L�����[�g��

�@�@�@�@�@�@�@���Z�n�͂̏ꍇ�A������Z�Z�L�����[�g��

�E�ő呬�x�@�l��ܔn�́E���x�ꔪ�O�Z���[�g���ɂ����āA�����O���L�����[�g��

�@�@�@�@�@�@�@���Z�n�͂̏ꍇ�A������ꔪ�L�����[�g��

�E�\�@�@���@�@���m�R�b�N�\���Ōy�ʁA���̂������^�ŋ�C��R�����Ȃ��A�嗃���܂������x���̂Ȃ������P�t�̍����@�ł������D

�@

�@�ȏオ���@�̔�r�ł��邪���@�Ƃ��A�����̑�\�I�Ȕ�s�@�ł������B���̑��̗D�G�@�Ƃ��āA�t�H�b�J�[F7�^�O���@�A�G���X�R�A���C�A���Ȃǂ����������A�׃����J�E�X�J�C���P�b�g�́A��ɑ吼�m���������f���Ȃ��Ƃ��������h�o�[�O���A���f��s�̍ۂ̎g�p�@�Ƃ��ċ�����]���Ă����قǂł��������A���i�̓_�ł�����߂���Ȃ������ƌ����Ă���B

�@���E���������s�̌v��ɂ������āA�p���O�{�[���͉��������̃x�����J���K�v�ł���ƍl�������A����ɂ͍����I�ȉ����҂��K�v�ł������B

�@�����Ŕނ́A���̌v��̋����̎��s���Ƃ��āA��s�o���L���ȗF�l������I���ɁA�Ⴂ�q���[�E�n�[���h����I�̂ł���B

�@�q���[�E�n�[���h���̓j���[���[�N�̗T���Ȏ��ƉƂ̑��q�ł������B���̂����A�p���N�{�[���ƃn�[���h���́A���ăQ�C�g�T�[�J�X�c�̒c���Ƃ��Ă��݂��ɂ悭�m�荇���Ă������A�n���O�{�[�����j���[���[�N�̃V���L���[�Y�ňꎵ�㎞�Ԃ̑؋�L�^�ɒ��킵���ہA�����̉����������̂��n�[���h���ł���������ł���B

�@���̌v����p���O�|�[�����ł�������ƁA�n�[���h���͋����S�������A��X�v����߂��炵�����ʁAR�ET�EW�i���E�����s��Ёj��ݗ����āA�n�[���h�����В��A�o���O�{�[���͕��В��ɏA�C���A���o�[�g�E�w�t�i�[���}�l�W���[�ɑI�B

�@���E��������̂��߂̐�ΕK�v�����́A�D�G�@�x�����J�E�X�J�C���P�b�g�̍w���ł��������A�S��p�̑啔���̈�Z���h�����n�[���h���̕�e�ł���{�[�h�}���v�l���o�����A�n�[���h���̏f����ꖜ�܁Z�Z�Z�h�����������āA��l�͊��҂̃x�����J����ɓ���A�u�~�X�E�r�[�h�����v�Ɩ��������B

�@�L�x�Ȏ������n�[���h���́A���O��N�A�O����\������s�̎G���u�j���[���[�J�[�v�Ɏ��̂悤�Ȓk�b���f�ڂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�u�������͂��ꂩ�����t�����߂Ȃ��B�w������K�\�������I�C�����A���y�Č����Ŏx�����B�����āA�������́A���̒�������s�̂��߂ɁA���܂łɂȂ������悤�Ȏ����ȏ������������ł���B�v

�@�����w�������׃����J�̃G���W���́A���C�g�z���[���E�C���hJ�Z�ł��������A�p���O�|�[���̓n�[���h����������āA���X�v�l��܃G���W���ɑւ��������B

�@����́A���X�v�l��܂̓��C�gJ�Z���̓K�\�����̏���ʂ������A�q�������̓_����ٕs���ł��������A�Z�����̊����H�ŗ������\�ł���Ƃ������_���������B�p���O�{�[���́A���E����̍q���̓r���A���m�̍��X�̔�s��̊����H�ŁA�ň��̏������ł������ł���悤�ɂ��邽�߂ɁA���Ѓ��X�v�l��܃G���W���Ɍ������Ă����K�v������ƍl��������ł������B

�@���̑[�u�́A����A�ґ�C�݂���̗��������ɑ傫���v�����邱�ƂɂȂ����B

�@

�j���[���[�N�����~�X�E�r�[�h�����́A�r���[�����ɑ������Đi�H����܂�A�����h���x�O�̃N���C�h�������O�ɁA�E�G�[���Y�̈�_�����C���O���[�v�ɕs������]�V�Ȃ����ꂽ�i���̊ԑ吼�m���f�͎O�ꎞ�Ԏl�Ŕ�s���Ă���j�B���̌�A���C���O���|�u�ɂ͈�Z���Ԓ��؍݂��ċ@�̂̓_�������s���ė����A�N���C�h����s��ɓ��������̂͂��ꂩ��Ԍ�ł������B

�@���x�̌v����{�ɂ������āA�\�Ȍ��蒅�������Ȃ����A�����n�ɂ�����؍ݎ��Ԃ��Ȃ�ׂ����Ȃ����邱�Ƃ������̌����ƍl���Ă����p���O�{�[���́A�\�����ʕs�����ɂ�鎞�Ԃ̃��X�ɏł�������Ă�������A�����h�����������A�ꎞ�Ԉȓ��ɋ������I���āA���X�N���Ɍ����ďo���������ƍl���Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�N���C�h����s��ɑ҂��Ă����n�[���h���̐e�ނ��A��s�@����������Ƃ����Ƀn�[���h��������ɘA��Ă����A�n�[���h���͘Z���Ԃ��o�߂��Ă��߂�Ȃ��Ƃ������Ԃ����������B

�@���炾�����p���O�{�[���́A�P�ƂŔ�s����o������߁A�G���W�����n���������Ƃ���ɑQ���n�[���h���������������A�����ł̎��Ԃ̘Q��̓p���O�{�[���ɂƂ��Č��ɂ������Ƃ̂ЂƂƂȂ����B

�@�����h���̃N���C�h����s����O�\���ߌ�\���\�O���ɔ������~�X�E�r�[�h�����̓x�������̃e���y���z�[�t��s��ɎO�\����ߑO�O���O�\���ɓ����A�����x�e���������ŁA�����A�ߑO�Z���l�\�㕪�Ƀ��X�N���Ɍ��������̂ł���B

�@�������A���̎��_�ŁA���Ƀ|�X�g�A�Q�b�e�B�̋L�^�ɁA��㎞�Ԍܔ����̒x����Ƃ��Ă����B

�@�����Ă���Ƀ��X�N���̔�s����O�\����ߌ�\�ꎞ�O�\�ɏo�����āA�E�����R�n���z����ہA�����ɑ����������ߍ��x�ێ��ɍ�����ɂ߂��B���̂��߁A�R�n���z���邱�Ƃ�������߁A�R���ɉ����đ傫���I�A��w���Ԃ����X����H�ڂƂȂ����B

�@�����āA�m�{�V�r���X�N���o�ăV�x���A�Ō�̒n�_�ł���n�o���t�X�N�������r���A�Ăѐi�H�������ăf�B�[�K���ɕs�����Ƃ����悤�Ɉ����������d�Ȃ����ŁA�I���X�N�A�`�^���o�R���ăn�o���t�X�N��s��ɓ����������́A�������~�J�̒���Q���̎v���Œ��������̂ł������B�Ƃ��낪���̒����ɍۂ��āA�����H���D�C�̂悤�ȏ�Ԃł��������߁A���n�̍ۂɃu���[�L���������A�����H���͂���Đ[���ʂ���݂ɓˍ���ł��܂��Ƃ����A�ň��̎��ԂɊׂ��Ă��܂����̂ł���B�����A�V��̉�҂��āA���S�l�̐l�v�ɋ@�̂��������Ă���������A���̎��_�ŁA�|�X�g�A�Q�b�e�B�ɖ���Ԉȏ�����������A�ő��A���E��T��s�̋L�^�X�V�͒f�O������Ȃ������̂ł���B���Ǔ�l�́A�j���[���[�N����n�o���t�X�N�܂ŁA��l�Z���ԎO���āA����ȍ~�̔�s����������B

�@

�v��̕ύX�@

���̂悤�Ȍo�߂ŁA���E���������s�ɍ��܂�����l�́A�n�o���t�X�N�œV��̉�҂ԁA�V�����v��ɂ��Č������Ă������A�܂悭�A���{�̒����V���Ђ��ŏ��̑����m���f��������s�ɑ��āA�܁Z�Z�Z�h���̏܋��������Ă��邱�Ƃ�m���āA�p���O�{�[���ƃn�[���h���͑����m���f��s�ɐV���ȓ��u��R�₵���̂ł������B

�@���̂��Ƃɂ��āA�����j���[���[�N��R�ET�EW�i���E�����s��Ёj�������ɘA�����Ƃ�A���̏����ɂƂ肩�������B

�@�����Ƃ����̂́A���{�ւ̔�s�̂��߂̋��葱���ł��������A��l�̋��ꏊ���n�o���t�X�N�Ƃ����ً��̒n�ł��������߂ɁA�v���悤�ɒ��炸�A���Ǔ�l���Ȃ��������Ƃ́A�����̃W���p���^�C���Y�̕ҏW�҂ɓd�b�������A�������痧���s��ւ̕��p�Ƌ�����œd���Ă����悤�˗����邱�Ƃł������B�����ɁA�A�����J��g�قɂ��A���{�̍q���ɑ��A�������\�������o���Ă����悤�Ɉ˗����A���̕Ԏ���҂����̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A��������̕ԓd��҂��Ă��钆�ɁA���������ԓD�C�̂悤�������n�o���t�X�N��s��̊����H�������āA�����\�ȏ�ԂɂȂ����B�����Ńo���O�|�[���ƃn�[���h���́A��������̕Ԏ���҂��A����Ƃ��A�܂����̉J������ė���O�ɒ����ɏo�����ׂ�������������A��������̕Ԏ����͂��O�ɏo�����邱�ƂɌ��肵���̂ł������B�n�o���t�X�N�ɔ����O���������Ă���A���ɎO�����o�߂��A�����m���f�̂��߂ɂ́A�k�����m�̓V�������Ȃ��\���O�ɂ͂��Ќ��s���Ȃ���͂Ȃ�Ȃ����A�������Ƃ���A���܂��܂ȏ������Ԃ��K�v�Ƃ���Ȃǂ��l�������āA�ꍏ���������������ďo�����ׂ��ł���Ƃ������f�ɒB��������ł������B

�@���̌��肪�A����ɁA�p���O�|�[���A�n�[���h���ɑ傫�ȕs�K�������炷���ƂɂȂ낤�Ƃ͑S���z�������Ȃ������̂ł���B

�@�����Z���A�ߑO�Z���\�ܕ��A�~�X�E�r�[�h�����̓n�o���t�X�N��s��𗣗������B�V���ȖڕW�Ɍ������āA�E��o�������̂ł���B

�@�������A��l���o�����ĊԂ��Ȃ��A�W���p���^�C���Y����̕Ԏ����͂����B����́A��l���˗����Ă�������p�Ɋւ�����ƁA�A�����J��g�ق���̐\���ɑ��āA���{�̍q�ǂ��狖�������邾�낤�Ƃ������e�̂��̂ł��������A��l�́A���̏����m�F���Ȃ��܂܁A���{��ڎw���Ĕ��ł����B

�@���{�܂ł̍q���́A����܂ŋ�J���Ĕ��ł����q���Ɣ�r���āA�Z���A�܂��Ղ����R�[�X�ł������B�~�X�E�r�[�h�����͖k�C���_�Ѝ�A���ُ���ʉ߂��āA�Ìy�C�����z���A�X�����k�����̊C�݉����ɓ쉺�A���A���i����o�āA�����p�ւƔ�s�����̂ł���B

�@���̓��A�^�Ă̓��{�͔Z���ɕ����A���C�ƁA�C�ݐ��ɑł���g�̔������A��l�̊�ɔ��������߂�ꂽ�B

�@�n�[���h���͓��ڂ��Ă����\�Z�~���B�e�@�ƃJ�������Ƃ肠���A���݂ɃV���b�^�[������B����́A��l�ɂƂ��Ă܂������G�̂悤�Ȕ������ł������B

�@�����m�݉����ɔ��œ����p�܂ŗ���ƁA�V�݂��ꂽ����̉H�c��s��ɒ����������܂���ʂɋ��p����Ă��Ȃ��|���������A�����ɗ����s��Ɍ������悤�Ɏw�����ꂽ�B

�@�ߌ�Z���\�ܕ��A�~�X�E�r�[�h�����̍g���@�̂́A�����s��̊����H�ɒ������A���{�q��A��������Њi�[�ɑO�̃G�v�����ɂ������A�ʂɊS���ނ���l�Ԃ��Ȃ��A�i�[�ɑO�ɂ���ʂȔ�s�@�ɑ����̐l�������Q�����Ă����B

�@���̓��A��l�������s��ɓ�������ԂقǑO�A�ߌ�l���\�����ɁA�C�M���X�̏�����s�ƃ~�X�E�A�[�~�B�E�W�����\�����y��s�@�Ŕ��A���ꂪ�l�X�̊S���Ђ����Ă����̂ł������B

�@

����J�x�@���Ŏ�蒲�ׂ�����ݸ��ް݂�ʰ����

�@��l�̓~�X�E�r�[�h��������~���ƊԂ��Ȃ��Γc�[�Y��s�꒷�ɋ��̒�o�����߂�ꂽ���A���R����ɉ����邱�Ƃ��ł����A�x�@�̎撲�ׂ��邱�ƂɂȂ����B���̖�A�\���܂Ŏ�蒲�ׂ������A�č���g�و������i�ꂪ�g�������l�ƂȂ��āA�鍑�z�e���ɓ������B

�@��l�ɑ���x�@�ƌ������̎撲�ׂɂ��āA�p���O�{�[���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�m���ɉ�X�͔�s�������Q���Ă��Ȃ������B���̂��Ƃɂ��āA�������́A�A�����J��g�����Ɏ�z���݂ł���Ǝv���Ă������炾�i�n�o���t�X�N����˗��̓d�b�����Ă������B�j

�@���ꂩ��A��X�͊m���ɗv�ǒn�т̏����s���A�ʐ^�B�e���s�������A����͗v�ǒn�тł���Ƃ������Ƃ�S���m��Ȃ��������ƂƁA���̌i�F�����܂�ɂ������������̂ŁA���s�҂Ƃ��āA���̔������i�F���L�^���Ă��������ƍl��������ł������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���{�̊����͂���������X�Ɏ��₵�����A���̑����́A�S���������ɂƂ��Ĕn���������̂͂���ł������B

�@�Ⴆ�A�������̉ו��̒��ɁA���|���h�̕Ă������Ƃ��A���̗��R�����X�ɂ������A�s�������̂��߂̔��H�Ƃł���Ƃ����������̐�����S���������傤�Ƃ��Ȃ������B

�@�܂��A���E������s�̔��Έȏ����Ńn�o���t�X�N�œD���ɓ˂�����ŁA���̌v���f�O��������ɂ��Ă��A�ނ�͂Ȃ��Ȃ��M���悤�Ƃ��Ȃ������B�܂��āA���������O�q�̂悤�ɁA�v�ǒn�т��s���A�ʐ^�B�e���s�Ȃ������Ƃ́A�S���̖��ӎ��ł̍s�ׂŁA�����ăX�p�C�ȂǂƂ����ړI�ł͂Ȃ����ƂȂǂ��A������������Ă��������Ă��炦�Ȃ������̂ł���B�v

�@

�@��l�̍ߏ��@

��l�̍ߏ�́A

�@�@�@�s�@����

�@�A�@�q��@�ᔽ

�@�B�@�v�ǒn�і@�ᔽ

�̎O�_�ł������B�p���O�{�[���A�n�[���h���͊ċւ�������Ȃ��������A�鍑�z�e���ɏ��S���̂悤�Ȍ`�ő؍݂�]�V�Ȃ����ꂽ�B���̊ԁA�ݓ��A�����J��g�ɒ����������Ă����悤�ɗ���ł��A���{�̖@����N�Ƃ��������͂ǂ��ɂ��܂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����Ԏ������߂��Ă��Ȃ������B

�@�����ŁA���ځA�Ė{���̃|�[����@�c����ʂ��A���V���g���̓��{��g�ɑ��A���Ȃ��Ă����悤�˗������B

�@���̂悤�ȓ�l�̈�@��s�ɑ��āA���{�����̐��_�͂ǂ��炩�ƌ������d�ł��������A�q��ǂ��A�K���ŗՂޑԓx�ł������B

�@�Ⴆ�Δ����\����t�̓��������V���ɂ́A���̂悤�ȋL�����f�ڂ��ꂽ�B

�@�u�n�[���h�����珈������͗l�A�@�̂��邢�͉�̂�

�@���Nj��d���ތ����Ǒ���

�@�n�A�p����s�Ƃ̈�@��s�Ɋւ���킪���ǂ̑ԓx�����肷�ׂ��Ō�̋��c����A�\���ߑO�\�ꎞ���M�ȍq��ǂɊJ���A���R�R���Ǔ��c�����A�C�R�R���Ǒ哇�����A�x�����w�_��ʉے��A����x���A���M�Ȍː�q��ǒ��A�y�ю��ʁA�ɐ��J���ے��Ȃǂ��A�A������A�x�����ɏ����ė���s�Ƃ̎撲�ׂ̌��ʂ��������A�q��ǒ����𖧕��ĉ�c�̌��ʁA�ߌ�ꎞ���Ɏ���A�Q���I�����A�ߌ�A�ꌏ���ނƂƂ��Ɍ����ǂɑ����A����̏����͌x���������ǂɈϏ����邱�ƂɂȂ������A�q��@�K�ɒ�߂�ꂽ���������̓K�p����͗l�ł���B

�@�q��ǂ̈ӌ��Ƃ��ẮA

�@����s�Ƃ̑ԓx�͔��ɖ��ڒ��ȁA�ނ���A�N�炩�ȃt�����N������o�����̂ƑP�ӂ̉��߂����Ă������A���̌�̎撲�ׂɂ��A�q�ɂ����̓_������A�n�}�̏�Ō��i����w���u���̕ӂ͌i�F���ǂ������̂ŁA������ƎB�e���Ă݂��B�v�ȂǂƂ����Ȃ���A�ʐ^���������Ă݂�ƁA�k�C��������̗v�ǒn�т��̑����B�e���Ă��鎖�������ĂƂȂ����B

�@�܂��A�]���A�w��R�[�X�ȊO�̃R�[�X���сA�܂��́A�w��n�ȊO�̒n�_�ɒ��������O����s�Ƃ���A�O���������A�����͂��Ƃ��Ƃ��s�R�͂ɂ����̂ł���A�Ȃ��A���̔�s�Ƃ̍��̑�g�و������������������Ĉ⊶�̈ӂ�\���A�S���ߖ��ɂƂ߂����̂ł��������A���x�̏ꍇ�͑S�R�����̐��ӂ��F�߂��Ȃ��B

�@�܂��A���f�œ�����s�����Ă������̂́A��������Ŏ�艟�����邱�Ƃ��ł��邪�A���{���獑�@�����āA���f�ō��O�ɔ�яo���悤�Ȗ��@�҂�����ꍇ��z�����Ă݂�ƁA���x�̎����͂���珫���̂��Ƃɔ����A�������ԓx�ŗՂޕK�v������E�E�E�E�E�v�Ɠ`���A����ɔ����\����̓�������͂��̌�̌o�߂����̂悤�ɋL���Ă���B

�@�u�n�[���h���A�p���O�{�[�������ɌW��q��@�ᔽ���тɗv�ǒn�і@�ᔽ�����̌W�A�s���A�����������͏\����ߑO�A��̏\�Z�~���t�B�������f�ʂ��Ēn�}�ƑΏƂ��Č������Ȃ��A�ߑO�\�ꎞ�A���t�B�������g�т��Č����ǂɈ����g�������A�Y�t�B�����͗����̌����𗠐�A�v�ǒn�т���R�ƎB�e����Ă���A���̒q���ł���߂̓_������̂ŁA�������͍��������ɗ���ɏo�����āA�����@�Ɏ����Ă��鎩�L���x�v�����������A�E�̃t�B�����B�e�̂��߁A�ǂ̈ʍ��x���������������邱�ƂɂȂ������A���̓_�́A�B�e�������ɏd��ȊW��L������̂ƌ�����B

�@���A���{�̍q��@�͊O���̍q��@�ɔ�ׂĊ���Ȃ��̂�����A�����𗿎ނ��Ă��A�������ǂ̓����ɑ���ԓx�͂����Ԃ鋭�d�Ȃ��̂�����B�v

�@�����̋L����ǂ�ł��悭�����ł��邪�A�p���O�{�[���A�n�[���h���ɑ�����{�̊����̊���͂���������d�_�����������̂ł���B

�@�����Đ��ɔ����\�ܓ��A������������ꖼ��Z�܁Z�~�A�����Ŏl��Z�Z�~�̔����Y�ɏ�����ꂽ�B

�@����Ɠ����ɁA�@�̂͐Ŋ֎葱���̕s�����畕��A����q��A����Њi�[�ɂɎ��e����Ă��܂����̂ł���B

�@�n�[���h���͑����j���[���[�N�̕�ɔ�����Z�܁Z�h���̎x�����ƁA�~�X�E�r�[�h�����̖����̑��݂ɗv�����p��Z�Z�Z�h���̑������˗����A�ܕԂ���������ė���ƒ����ɔ������x�������B

�@�����āA�����\����ߑO�\���O�\���A�A�����J��g�ق̃^�[�i�[���L���ɔ����čq��ǂ̈ɐ��J�Ǘ��ے���K�₵�āA����̎�������N���A���ǂɑ���Ȗ��f�����������Ƃ�ӂ����B����́A���������m���f��s�̋��邽�߂ɒ��M�Ȃ̐S���悭���Ă������Ƃ���z������ł������B

�@�������x�����ƁA�p���O�{�[���ƃn�[���h���͔����O�\��������ɒ����V���̌��܂ɉ��債�āA�������̏o��̂�҂��Ă����B�����āA�Ŋ֎葱�����ς܂��āA�~�X�E�r�[�h�����̋@�̂̉����ɒ��肵���B

�@�����V�J���l����\���t�Ŕ��\�������܂̓��e�͎��̂悤�ł������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�D��s�@���Ȃ��Ă��鑾���m���f�Ȃ邱��

�Q�D�r���������i�������j�̂���

�R�D��s�@�̎�ނ��킴����A�Ȃ�ׂ����d�ݔ���L���邱��

�S�D��s�Ƃ̍��Ђ��킸

�T�D����҂̐l���𐧌�����

�U�D���Ă�����̑����o����������ӂƂ���B�A���A�����n�͕č��ɂ���Ă̓��@���N�[�o�[�ȓ�Ƃ��A���{�ɂ���Ă͖{�B���Ƃ��B�������s�����Ƃ�

�V�D���܊��Ԃ͏��a�Z�N�l����\���������ꂩ�N�Ƃ�

�@��l�͂��̒����V���В̌��܂ɉ��傷��Ɠ����ɑ����m���f��s���肢���q��ǂɏo�肵�����A�����Y�ɏ�����ꂽ��l�ɑ��āA���_�͂Ȃ������������B���̏o��̂��܂��Ɉ����H�̎v���ő҂��Ă����ɂ��S�炸�A���M�Ȃ͈ˑR�Ƃ��đԓx�����肹���A�㌎�ɓ����ďu���Ԃɓ����߂��Ă������B

�@�㌎�����Ɏ����āA���{�̒��t�c�ɂ����ĕ����O���́A����s�m�����ɔ�����[���ς݂ł��邩��A�����m���f��s�̏o��ɑ��ċ���^���Ȃ����Ƃ́A����A���Đe�P�W��D�܂����Ȃ��̂ŁA�����邱�Ƃ��l�����Ă͂ǂ����Ƃ����ӌ����q�ׂ��B����ɑ�������M��b�́A���ɔ����͎�������A����͑O��ƂȂ邩��A���M�ȂƂ��Ă͂Ȃ��\���l���̏�A���C�R�Ƌ��c���Č����^�������Ƃ̈ӌ����q�ׁA���ǁA�q�ǂƗ��C�R�Ƌ��c�̏㌈�肷�邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�n�[���h���͂�ނȂ��A�Ăуj���[���[�N�̕��ʂ��ĕĖ{�����{�Ɉ˗��A���}�ɋ�����悤�đ�g�ق�ʂ��ē��{���{�ɓ��������Ă�������B

�@�܂悭�A�����h�o�[�O���A�Ȃ̃A�����ăj���[���[�N���烍�b�L�[�h�E�V���E�X����@�ɏ���ė������Ă����B�k�����m�q��H������s�̖ړI�ŁA���{�o�R�싞�܂ł̃R�[�X�r�㔪����\�l���A�����ɓ����A���̌��\�Z�����P�Y�ɓ����A����Ȋ��}���Ă����̂ł���B���̃����h�o�[�N���A�p���O�{�[���A�n�[���h���ɔ�s�����^������悤���{���{�ɓ��������Ă��ꂽ�̂ł������B

�@�������A�����O�\����ɋ��\������o����Ă����T�Ԍo�߂��Ă��A�q�ǂ͂��̑ԓx�𖾂炩�ɂ��Ȃ������̂ŁA�Q�����̐������܂��Ă����B

�@���̂��ߒ��M�Ȃ͐���ɂ킽�藤�C�R���Ǖ��тɊO���Ȃ̊W�������W�����c�������A�Ȃ��܂Ƃ܂邱�ƂȂ��A���������o�߂������ł������B

�@�����A�����A�ɂ߂ċ��d�ȑԓx�ł������q��ǂ��A����ɓ�̌X���������͂��߂��B

�@�Ƃ����̂́A�����A�q��ǂ́A�q��@�ᔽ�ɂ���ď������ꂽ�ꍇ�́A���c�m�̖Ə����肠����Ƃ����䍑�̍q��@�ɂ̂��Ƃ�A�����Ԕ�s���~�����ނ邱�Ƃ͓��R�ł���A���������č���̑����m���f��s�͕s���Ƃ���Ƃ������j�ł��������A���̌�A�O���Ȃ�荑�ۊW�ɉe�����y�����ł��邩��T�d�ɍl������Ƌ��ɁA���Đe�P�̂��߁A�Ȃ�ׂ������ꂽ���Ƃ̈ӌ�������o���ꂽ�̂ŁA���M�ȂƂ��ẮA�ŏ��̕��j���Č���������Ȃ��Ȃ����̂ł���B

�@����ł��A�Ȃ��A���̑ԓx��������߂���Ē��M�Ȃ́A�ꂵ�܂���ɁA���̂悤�Ȏ�i���u���Ď��s�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�㌎�\�����t�@��������[��

�@�@�@�O���ȂɎ����

�@�@�@����̓P�]

�@�@�@�@�p�E�n�������E���ƌ���ʂ̂ōq��ǐi�ޗ���Ɋד���B

�@�@�p�E�n�����͒鍑�z�e���ɑ؍݂����܂ܔ�s���̉���̂�҂��Ă��邪�A�\�ܓ��A�O���Ȃ̉��{���đ��ے��͒��M�ȂɌː�q��ǒ���K�₵�A�����ɂ����c���d�˂����ʁA���������鏈�ɂ��ƁA�q��ǂƂ��ẮA���ʂ̎�����l�����ċ�����͍���ł��邪�A������ېe�P�����낻���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ̌��n���A���̍ŏ����A�Ȃ�ׂ����A�s�����̍s�������ɏo���邱�Ƃ�����A�ɗ́A�O���ȋy�ѕč���g�ق�ʂ��ė������o�菑�̓P�����v�������͗l�ł���B�R��ɁA�����̉��f��s�ɑ���M�]�͑�������������������̂���A�菑�̓P��͖w��Ǎ���ƂāA�q��ǂƂ��Ă͑S�������̂Ƃ�Ȃ���Ԃł���͗l�ł���B

�@�@�]���āA���̂܂ܗ����Ƃ��Ċ菑�̓P����Ȃ��������A���ǍŌ�̎�i����s�������ɂ��A���A�s�������肷��O�Ȃ��A���ɔ�s�V�[�Y�����I���Ƃ��鍡���A���܂ł��`�ē����߂��ē���������ނ�ɑ����ɂ������Ȃ��ŁA�߂����炩�̍Ō�I����������ł��낤�Ɗϑ������B

�@���̋L���͐����ɂ���ď����ꂽ�L���ł��邪�A�����A����ɋ߂����e�̓P��H�삪�s��ꂽ�炵���A���{���ǂ̍��f�Ԃ肪�f����B

�@����ɋ㌎�\����̒����V�J�͎��̂悤�ɕāA���悢�搭�{�̑ԓx�����肳��邱�ƂɂȂ����B

�@�@

�@�@�n�[���h�������̑����m���f��s���̖͗l�A�t�c�ŏ��u����E�����Ɉ�C

�@�@�����̋����ɂ��ẮA�\�����̊t�c�ɉ��āA���������肱��܂ł̌o�߂��ڍו��Ď�X�ӌ��������������A���̖��ɂ��ẮA�ߔʁA�ʓ��č���g���O���A���M���Ȃɑ��ċ����̌�������A�O���A���M���Ȃɉ��ẮA��������s�����̓��ӂ�����A�X�ɗ��R���ƌ����Ă������A���{�̈ӌ��Ƃ��ẮA����Ɍ����s��������̂��Ó��ł���Ƃ����ӌ��ɌX�����B����āA���̍Ō�I����́A�����A�����Ɉ�C���邱�ƂɂȂ�A�����͊t�c�U���A���@�ɋ��c��A��X�ӌ��������������A���Lj�����������Ƃ��Ĕ�s��������͗l�ł���B

�@���̂悤�ɂ��āA�ŏI�I�ɂ͋㌎�\����A���M�Ȃŗ����ɑ����d�ȏ�����t������A�l�я�ƁA����ɔ�������D���Ƃ�����A���f��s���������B

�@�����āA����Ɠ����ɁA������Ɏ������������\�����̂ł���B

�@�u��E������ڎw���Ă̔�s�r���A�V��f�O���ăn�o���t�X�N�����C�ɉ䂪���֔����č��̃n�[���h���A�p���N�{�[�������́A���̌�A�����m���������f��s�����s���ׂ��A���M�Ȃ��\�����ł��������A������q��@�ᔽ�A�v�ǒn�юB�e���̖����N�������W��A���̋��ɕt���Ă͉Ȃ�̐T�d�Ȃ�R�c���d�˂Ă������A���ɋ㌎�\����Ɏ���A�����t����^���邱�ƂɂȂ�A�����ɒ��M�Ȃ͎��̒ʂ萺�����\�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���M�Ȑ���

��A�č���s�ƃp���O�{�[���y�уn�[���h�������́A���ʖ{�M���č��Ɏ��鑾���m���f��������s���v�悵�A�E��s�ɕK�v�Ȃ鋖��č���g���o�ďo�肵�������B

��A���{�́A����痼���̔�s�Ƃ�⒳�s�ׂ��Ȃ�������̂Ƃ��ċ�����Ƃ���ɔƂ����ǂ��A������ᔽ�s�ׂ��Ȃ��A���ꂪ���߂ɏ�������ꂽ��҂ɑ��A�s���������Ȃ��Ă��̍q��Ə�����������͒�~���邱�Ƃ���ׂ��́A�䍑�q��@�{�H�K���ɖ��肷��Ƃ���Ȃ�݂̂Ȃ炸�A�č����̑��e���̍q��@���ɂ��Ă����l�ɂ��āA���O�̑O��ɒ�����ɏ�������ꂽ���s�Ƃɑ��ẮA���̔�s���֎~�A���͒�~���������B�R���āA����痼��s�Ƃ̗L����q��Ə�́A�č����{�̔����ɌW����̂Ȃ�ɂ��A��������������͒�~���邱�Ƃ��Ƃ����ǂ��A�����Ƃ��A�O�L���O�q��@���̌����ɏƂ炵�A�鍑�̓y�̔�s����������͂��������R�̏��u�Ȃ�ƔF�ށB�R���ĉE�́A��f�̒ʂ�č����{���܂���������F���鏊�Ȃ�B

��A�R��ɁA�č����{�͗��������đ����m���f��s�𐋍s�����ނ邱�Ƃ�M�S�Ɋ�]���A���ꂪ���Ɋւ��A�����č���g�����āA�ĎO�䂪���{�ɍ��������߂���݂̂Ȃ炸�A�ŋߍX�ɁA���̗v�|�̏��Ȃ��Ȃ��āA���ʂ̑F�c�ɂ�菫���̑O��ƂȂ�������ʂ̋���^�����Ƃ����肷��Ƌ��ɁA�č���s�Ƃ����āA�䂪���@�����点���ނ�ׂ����Ƃ𐧖������B

�@�w�{��g�́A�o���O�{�[���y�уn�[���h�������̏o�肹���s�ɊՂ��āA�M�����{���s����̏��u�Ƃ��Ă�������������Ȃ闝�R��L���邱�Ƃ��\���ȉ�v����E�R��ǂ��A���{�y�ѕč��Ԃ̑����m���f��������s�𐋍s���邱�Ƃ́A���ۍq��̐U�����B�ɍv�����鏊�r��Ȃ�Ɗm�M��������Ȃ��āA�ޓ��̗��������āA�E��s�𐋍s�����ނ邱�Ƃ́A�č����{�̔M�S�Ɋ�]����Ƃ���Ȃ�ɂ��A���ʂ̂��F�c�ɂ�菫���̑O��ƂȂ�����{���������̗�O�Ƃ��āA�{�o��ɑ��A����t�^�����Ƃ�����v����B

�@�@�]�́A��ɐ\�B��ʂ�A���锪���n�o���t�X�N��蓌���Ɏ��邱�ꓙ�����̔�s�ɍۂ��Ď�N���ꂽ�邪�@���@�K�ᔽ���A�����y�т��̑��̕č���s�Ƃ����āA�����Ăє��������߂���l�A�S�͂�s�����ׂ����Ƃ�ۏ��A�����ɏd�˂Đ\�q�Ԃ鎟��ɗL�V��x

��A����āA�E�č����{�̍�����e�F�������ۂ�Ɋւ��A�W�e�ȊԂɉ��ĐT�d�R�c���d�˂���Ƃ���A�O�q�̒ʂ�A�{��s�͕č����{�̐ؖ]����Ƃ���݂̂Ȃ炸�A���ĊԂ̑����m���f��������s�͍��ۍq��̐U�����B�ɍv������Ƃ���r��ɂ��āA�P�ׂ̊ՌW�ɂ��闼���Ԃ̍q���ʂ̔��B����}����́A���ېe�P�̑��i�Ɋ�^����Ƃ��돭�Ȃ��炸�ƔF�߂���ɂ��A���ɍ������̓���Ƃ��ĉE�����e��A�����̑O��ƂȂ����邱�ƁA�y�ш��̔�s�������Ƃ��āA�{����s�͂���������邱�ƂƂ���B�{����s�̋��͏�q�̒ʂ肱���O��ƂȂ�����S�����ʂ̋��Ȃ�������āA���{���]����藈������O��s�@���тɂ��̏���ɑ��������y�э��h��K�v�Ȃ�����܂���j�́A�{�����ɂ��|���ύX����ꂽ����̂ɔ邱�Ƃ������ɐ���������̂Ȃ�B�v

�@

�@���̂���A�p���O�{�[���A�n�[���h���́A���M�Ȃ̋����Ȃ��Ȃ��o�Ȃ����Ƃɑ��A�V���L�҂̎���Ɏ��̂悤�Ɋ��z���ׂ̂Ă���B

�@�u�������́A�����m���f��s�̋��������H�̎v���ő҂��Ă���܂����A���܂��ɍq��ǂ�����A�č���g�ق�������̒ʒm���Ă��܂���B�������A�������͕K�������o����̂ƌł��M���āA�����ďŗ����Ă͂��܂���B

�@���@�~�X�E�r�[�h���̃R���f�B�V�����͐\�����Ȃ��A�����m�����ʼn��f���钷������s�ɑς��A������̂Ɗm�M���܂��B���ЂƂ��A�����莟��A�������̌�����𗘂��ėґォ���т����Ǝv���Ă��܂����A�x��ď\�����{�ɔ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�ڂɊׂ��Ă��A���s�������ł��B����ɂ��Ă͂����ꌤ�����Ă݂܂��B

�@�������̃x�����J�ƃA�����A���C���̃}�b�W�����r����A���̐��\�ɂ����ĂقƂ�Ǒ卷�͂���܂��A�����X�s�[�h�̓_�ŁA�������̕������������Ă���Ǝv���܂��B�x�����J�͍ō���܁Z�}�C���A���q���x���Z�}�C���̑��͂ł��邩��A�������̊��҂͂��̈�_�ɂ������Ă���B

�@�K�\�����͐V�����^���N���Ƃ�����̂ŁA��܁Z�K�����ς߂�͂��ł��B�����A�s�����͓V����ɂ����̂Ǝv���܂��B�v

�@

�p���O�{�[���́A�Ŋւ̎葱���s���ŕ���Ă��@�̂��A���̌�̎葱�������ɂ���ĉ�������ƁA�K�\���\�^���N�̑��݂Ȃǂ̋@�̉����̏����Ɏ�肩�����Ă����B����͗���q��A����Ђ̊i�[�ɓ��ŁA�p���O�{�[���A�n�[���h���̑��ɁA��A�O���̊O�l�̉����čs���Ă����B

�@�����A�����m���f��s���v�悵�A����ґォ��o��������O�Ԗڂ̔�s�m�h���E���C���ƃZ�V���E�A�����̔�s�@�N���V�i�}�b�W�������������s��̊i�[�ɂŁA�@�̂̉����ɗ]�O���Ȃ������B

�@�p���O�{�[���A�n�[���h���ɔ�r���āA�������L���łȂ�������l�́A���Ȃ��߂������𑱂��āA�Ђ����牡�f��s�����ɗ��ł������A�K���Ȃ��ƂɁA���C���̓G���W���̕���g�ݗ��ĂȂǂɐ��ʂ��Ă���A�_�f�n�ڋZ�p�Ȃǂɂ�������Ă��āA�N���V�i�}�b�W���̋@�̉����͏����ɐi��ł����̂ł���B

�@

�����Ȃ����~�X�E�r�[�h�����i�����s��ɂāj

��g�̔�s�m�����́A�݂��Ƀ��C�o���ӎ��������Ȃ�����A������킹��ƁA�����l�̂悵�݂������āA���C�ɐ������������Ă����B

�@�������A�㌎����A���C���A�A�����ɑ���ɉ��f��s�����o����āA�N���V�i�}�b�W���͋㌎�����A�ߑO����\�����A�ґ�𗣗������̂ł���i�ʍ��Q�Ɓj�B

�@���̌�A�N���V�i�}�b�W���́A�r���A�ׁ|�����O�C��̖��l���ɕs�������Ď��s���������̊ԁA����z���ꂽ��A�ˑR�Ƃ��Ĕ�s���̏o�Ȃ��p���O�{�[���A�n�[���h���́A���C���A�A�����̔�s�o�߂G�Ȏv���Ō�����Ă����B

�@��l�́A���̂��Ƃɂ��Ă��܂��܂Ȏ���𓊂�������V���L�҂ɑ��Ă͂قƂ�Ǔ����Ȃ��������A�F�l�ɑ��Ắu�����N���V�i�}�b�W������������́A��X�̌v��͕�������v�ƌ���Ă����B

�@�����āA�N���V�i�}�b�W���������ґ�𗣗����Ă���͓�l�Ƃ������S���A����̖�͂قƂ�ǖ��炸�n�}�Ƃɂ�߂��������āA�V�A�g�������̕��҂��Ă������A�\���̒��A�܁����Ԃ��o�߂��Ă����������߂Ȃ��Ƃ��������ƁA�K�\�������l�\�����ԕ������Ȃ����Ƃ������āA�S�z�����Ɏ��̂悤�Ɍ�����B

�@�u���ɂȂ��Ă��܂������̕Ȃ��Ƃ���͂�����̉��f�͎��s�����ɈႢ�Ȃ����A�����ǂ����ɕs�������Ă�����̂ƐM����B

�@�s�����̏ꏊ�Ƃ��čl������̂́A�傫�������ē�����B

�@�܂��߂��ꏊ�Ƃ��ẮA�J���`���c�J�̓��C�݂��l������B���ɁA���Ȃ��_�b�`�n�[�o�[�ȓ��ɂȂ��Ă��甭���@�̌̏Ⴉ���邢�͈��V��Ƃ��������āA�ӊO�Ɏ��Ԃ��Ƃ��A�V�A�g�������s�\�ł���̂����z���Ėk�Ɍ������A�A���X�J�����ɕs�������Ă͂��Ȃ����낤���B

�@���ۂ��̂�����͖����[�����A�R�W���b�N���t�߂͖\���J�̖����ł��邩��A�V�A�g������̑O�ɂ��Ď��s�����̂����m��Ȃ��B���������̂�����͐l�����Ȃ�������A���Ă��ʐM�@�ւ��Ȃ������肷�邩��A�s�������Ă��Ă������ɔ��������Ƃ͍l�����Ȃ��B�������A�O�����������Ă��A��X�͗��N�̐����Ɋւ����]��₽�Ȃ��B�v

�@���̐������A���Ȃ萳�m���������Ƃ�����ؖ����ꂽ���A���̂悤�Ɍ��Ȃ�����A��l�̐S���ɂ́A���C���A�A�����ɑ����āA�����m���f�ɑ���V���Ȍ��ӂ��N���N�������ɈႢ�Ȃ��B

�@�ȏ�A���܂��܂Ȍo�߂��o�āA�㌎�\�����l�ɑ��ē��ʂȔz���ɂ�鑾���m���f��s�����o����āA�\�����{�̔�s��ڎw���Ō�̏������͂��߂�ꂽ�B

�@�O�q�̂悤�ɁA��l�ɑ��ďo���ꂽ����ɂ�鋖�́A���e�Ɍ������������t�����Ă������A�����̒��ŁA�u�@�̂̉����͕s�v�u������̗����Ƃ���v�Ƃ����������������B

�@���̂��߁A�p���O�{�[���́A��̑傫�ȉ������A�閧���ɐ��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���̈�́A�K�\�����̐ύڗʂ����邽�߂Ƀ^���N�݂��邱�Ƃł������B�x�����J�E�X�J�C���P�b�g�́A�j���[���[�N�̃��[�Y�x���g��s����o�����鎞�_�ł́A

�@�E������@�@�@�@�@�l�Z�Z�K����

�@�E���������@�@�@��S��\�K����

�@�E���̉����@�@�@�S�O�\�܃K����

�@�@���@�@�@�v�@�@���܌܃K����

�𓋍ڂ��Ă������A�A�����J���C�݂܂Ŏl�܁Z�Z�}�C�������Ŕ�s���邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��R���^���N�̑��݂��K�v�ł������B

�@�����ŁA�ޓ��͗���̓��{�q��A����Ђ̊i�[�ɂ̒��ŁA��������ꂽ�č��̗F�l�����̎����āA���������ɂ���ɘZ�Z�K��������^���N�݂��A�^���N�̑��e�ʂ�܃K�����Ƃ��A���̑��ɋ@����㣓���̂܂܂̃K�\�����܃K�����ς݂��ތv��ł������i���ۂɂ͋�O�Z�K������ςݍ��j�B

�@���̉����ɂ��A�׃����J�̋@�͓̂��̉������ٗl�ɂӂ���āA�������v�킹��i�D�ɂȂ����B

�@������̉����́A�������u�𗣒E�\�ɂ��邱�Ƃł������B��l�̌v�Z�ł́A�R���ڂ��Ă��A�A�����J�ɓ������邽�߂ɂ͂��肬��ł���ƍl����ꂽ�̂ŁA�����ł��R���̐ߖ���l�����Ȃ���͂Ȃ�Ȃ������B�����čl�����������ʁA�o���O�{�[���́A�����㒅�����u�𗣒E�����邱�Ƃ����肵���̂ł���B

�@�ނ̌v�Z�ɂ��ƁA�������u����菜�����Ƃ��ł���͈ꎞ�Ԗ�\�܃}�C���قǂ̑��x�𑝂����Ƃ��\�ł���A���f�ɗv���鎞�Ԃ��l�Z���ԂƂ���A���Z�Z�Z�}�C�������̋�����t���ł���ƍl�����B

�@�����ăp���O�{�[���́A���̂��Ƃ��A��l�̔�s�̐����A�s���������肷��傫�Ȍ��ɂȂ邾�낤�Ǝv�����̂ł���B

�@�p���O�{�[���͂��̑�_�Ȍv������肷��ƁA�����ɍ�ƂɎ�肩�������B

�@�Ԏ��̐�[�Ɍ��������ăs�����͂߂��݁A���̃r������|�������c�Ȃɒʂ���悤�H�삵�A�|���������ς邱�Ƃɂ���ăs�����O��Ďԗւ��E��������Ƃ������u�ł������B

�@�����Ă���ɓ��̒����̍ۂɊ������悭���邽�߂ɁA�@�̂̕����ɐV���ȓS���������Ƃ��s�����B����ɂ����ẮA�Ԏ��Ɍ��������邱�Ƃ�A�|���̒ʘH�Ȃǂ̍H����s���ו��ɂ��ẮA�ґ�ɂ����čs�����Ƃɂ��āA���f��s����\���قǂ��āA�قڔ�s�����͊��������B

�@�㌎��\�����A�p���O�|�[���A�n�[���h���́A�K�\�����܌܃K������ς�ŁA�@�̉�����͂��߂Ă̎�����s���s�����B���̌��ʂ͋ɂ߂ėǍD�ŁA�~�X�E�r�[�h�����͑z���ȏ�̗D�G�����������B

�@�㌎��\����A�ߑO�l���O�\���A�鍑�z�e�����o��������l�́A�����s��ɓ�������ƁA�����ґ��A�̏����ɂƂ肩�������B�@�̂̓_���A�g�ѕi�̐тݍ��ݓ��Ɏ��Ԃ��₵�A�ߑO�㎞�ɑQ���������I������B�����ČߑO�㎞�O�\���A�����V���Њi�[�ɑO�Ɉ����o���ꂽ�׃����J�̋@�̂�O�ɂ��āA���쒬���̖������Ƃ��q���痧�쒬�̉ԑ��������A�����������V���Ђ̕Ћˋ@�֎m�̖��a�q������ԑ��������āA�p���O�{�[�����n�[���h�������ɂȂ��Ђ�����A��̔�s���𒅂Đ���₩�ȕ\��ł������B���̌�ؖ{��s�꒷�����H�̏ڍׂȐ�������ƁA�����̐ē��ИY�L�҂ƁA�ʖ�̃G�o���X�����悵�āA�ߑO�㎞�\�ܕ��A�ґ�ɂނ��ė��������̂ł������B

�@��������Ƃ����ɊC��ɐi�H���Ƃ�A�ґ��ڎw���Ėk�サ�����A����͔�s�ɂ������āA�C�ݐ�����܁Z�}�C�������A�k���������ē�Z�Z�}�C����s����悤�`���Â����Ă�������ł���B

�@���������āA�n�}��ł͖�O�Z�Z�}�C���̋����ł������ɂ��S�炸�A���ۂɂ͎l�Z�Z�}�C���߂����B

�@�r���V��Ɍb�܂�A�ߌ�ꎞ�㕪�ґ���ɓ����A�����ɒ��������B�o�ϑ��x�Ŕ��ŗ���`�ґ�Ԃ��O���Ԉ�ܕ��ł������B

�@�ґ�C�݂ɂ͏���ފ��v�l�O�O�����͂��߁A���c�험�C�R���������o�ނ������B

�@

��l�͒�����A�����̐l�����Ɉ��A�����܂��ƁA���������H�̎��n�������͂��߂��̂ł���B�����āA��A�O�S���[�g���قǂ��m���߂�悤�ɕ����ƁA���������悤�ɂ܂��@�̂̑��ɖ߂����B

�@�����āA���������A��ꂽ�l�q���Ȃ��A�V���x���������ċ@�̂��Ȃ����߂̌����@������A�@�̂̓_������O�ɍs���Č����̐l���������������B����܂ł̔�s�Ƃ����Ƃ͔�r�ɂȂ�ʂقǍs���I�ł������B

�@�����䂩�犊���H�ɕ~���߂����A�O��̃N���V�i�}�b�W���ɍ��킹�č�������̂ł������̂ŁA�p���O�{�[���͒n�����̉����Ă��̕~���������s���A���̓��̖�ɓ����Ă��̍�Ƃ������������B

�@�ߌ�O�����납��V������o���A�₪�ĉJ���~��o�����B��l�͋@�̂̑���������Ēn���̐N�c��G�o���X�̋��͂āA���d�ɋ@�̂��q�����A���O�\���̏o���\����������āA�\������Ƃ��邱�Ƃ\�����B

�@�p���O�|�[���ƃn�[���h��������O�ɂ́A���̓�l���A���܂ł̔�s�ƂƂ͈�������i�ŁA�@�̂̑��Ƀe���g���ăL�����v����ȂǂƂ����\�����������A���ǁA�A�b�V����C���A�A�����Ɠ������A����ފ���ɏh���Ƃ邱�Ƃɂ��āA�ߌ�Z���A�ґ�C�݂�������g�����B����͍גJ�A�ґ�̐N�c�����Ƀe���g���Čx���ɓ��������B

�@�O�\���͍��Ɉ��������ď��J�͗l�ł������B

�@�p���O�|�[���A�n�[���h���͌ߑO�㎞�ɂ͗ґ��s��ɒ����@�̂̓_���A�����H�̔~����Ƃ̊m�F���I����ƁA�R���̃K�\������O�Z�K�����̐ςݍ��ݍ�Ƃ��J�n���A�ߑO���ɂ͑S�����I�������B�ߌ�A�O��̉J�Ŋ����H�̑O���ɑ͐ς���������Z���قǂł����ނ����Ƃ��s�����B

�@�X���x�@���ł́A��ɓ�l�̋N�����������ɑ��锽������W�Q���\�z�����Ƃ��āA�O�{�،x�@�������x���̂��߂ɗґ�ɔh���A����ɒn���̍��R�l�A���h�g�����A�N�c��������ւœO��̌�������s���āA�l��ڂ̉��f��s�ɋ��͂�ɂ��܂Ȃ������B

�@��ɁA���т��т̖��������a��s�ɍۂ��āA�S�ʓI�ɋ��͂��Ă����גJ�A�ґ�암���y�юO�̗L�u�S���́A�ґ�𗘗p���Ĕ�s�����s�Ƃ��x������ړI���Ȃ��āu�ґ��s����v���������Ă������Ƃ͒��ڂɉ�����B

�@���̉�́A�����̋ꂵ�������ꂪ�A���f��s�����s����邽�҂ɑ����̏o��𑱂��Ă������̂́A��������̂悤�Ȋ��҂��ł��Ȃ���Ԃɂ��邱�Ƃ�O�����Ƃ��ď\�����m���Ă�������ފ��v�l�������ɌĂт����Č����������̂ŁA�ґ���������ۓI��s��ɂ���ƂƂ��ɁA����A�ґ��s��𗘗p����l������ꍇ�́A�]���̂悤�ɖ���ɗ��炸�A����̎�ɂ���Ă��ׂĕX��}���Ă�邱�Ƃ��Ӑ}���Č������ꂽ��ł������B

�@��ɏ���ފ��v�l�A����Q���原�Y�A�������ɂ͗ґ�N�c���Q���傪������A�O��ґ�Ɏ��鑺���������ɕғ�����^�����J�n���Ă����B�܂��A����܂ł͊����H�̖k�[�גJ�������Ɋ����䂪�ݒu����Ă������A���コ��Ɋ����H��[�ґ���ɂ��������ݒu���āA��k�����ꂩ��������ł���悤�A�v��̎����ɏ��o���Ă����B

�p���O�|�[���A�n�[���h���̏ꍇ�A�q��@�̈ᔽ�ɂ�锱���Y���A���̌�̑����m���f��s���Ɋւ��āA���{�����̒��ڂ����߂����Ƃ������āA�����؍ݒ��͉E���c�̂��͂��߁A�R���Ȃǂ͂ǂ��炩�ƌ����͉��f��s�̊��ɂ͔ے�I�ȑԓx���Ƃ葱���Ă����B�������㌎�\�����A���B���ς��N�������ゾ��������A��l�ɂƂ��Ă͕s�����ȏo�������Ƃ��ǂ��������B

�@�Ⴆ�㌎��\����A���삩��ґ�Ƀ~�X�E�r�[�h��������A����ہA�E���c�̂����̏o����j�~���邽�߂ɂ��Ƃ��N���������m��Ȃ��Ƃ�������A�ߑO�����܂ŖL���s����o�����Ȃ��ꍇ�́A�����s��������Ȍ�̗����������Ȃ��Ȃǂ̂��₪�点�̉\����l��S�z�������肵���̂ł������B

�@�������A�O�̑��������́A��s�Ƃ̍��Ђ�A�R�W�̈ӌ��Ȃǂɂ͖��W�ɁA�Ƃɂ����A�����m���f��s�Ƃ������I�̑厖�Ƃ̏o���n�_�ɗґ�C�݂��I�����ꂽ���Ƃ�̊�тƂ��A���̐����̂��߂ɑ����������ċ��͉��������܂Ȃ������̂ł���B

�@�����ŁA�O�ґ�C�݂������m���f��s�̏o���n�ɑI�ꂽ�������ɐG��Ă݂����B

�@���O�Z�N�����O�\���A�ߑO���\�㕪�v�������[�ƃQ�b�e�B�͉��P�Y�q����̑S�ʓI�Ȏx�����čq��j�㏉�̑����m���������f��s�̂��߂ɓ���s��̊����H�i���������悤�Ƃ��Ă����B�������A�ꕪ�ԁA��܁Z�Z���[�g�����������������������A�O���̔R���ɂɏՓ˂̊댯�������߁A�O�Z�Z�Z���b�g���̃K�\�������ً}���o���ĕ��͂A�h�����ē�ɗ������đ厖�̐��O�ɂ��̓��Ƃꂽ�B

�����̗ґ�C�ݕ��i

�@�����āA�Ăѕ��̏�Ԃ����Ē��킷�邱�ƂƂ������A���̍ہA�S���d�ʌ܃g���̃^�R�}�s���𗣗������邽�߂̓K�n���A���P�Y�ȊO�ɒT���������悢�Ƃ����ӌ����̂����A�ŏ��A��

�q�A�؍X�Õ��ʂ̊C�݂��������邱�Ƃɂ����̂ł���B

�@���̘b���J���������V���БNj̖؉��떃���͐X�����ˎs�����Ӓn���Ɏ���C�ݐ��ɓK�n�����肻�����Ɛi�����āA�����A�O��t�߂̊C�݂̒��������邱�ƂɌ��܂����B�����ɓ��s���������V�J�̋L�ҍ֓��ИY�͂��̏ڍׂ����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�w�u���x���Ĕ��o�����n�̂����ł́A�ґ�C�݂���ԗǂ��悤���ˁB�ǂ��v���v

�u�l�������v���B���̍��n�ł����|���[��������͏\���g����B����ɖq��̍����͂炦�A��}�C�������炢�̊����H���Ƃ�邩�炱��Ȃ���v����v

�@���k�{���̓����̓ԂɌ��������č���������ƁA�n�����h�E�Q�b�e�B�Ƃ͂���Șb�����Ă����B

�@���ǂ��͓�l�Ƃ����܂�Ă͂��߂ĐX�܂ōs���āA���܂��̋A�蓹�Ȃ̂ł���B

�@���P�Y�̊C�R��s�ꂩ�瑾���m���f�̑s�r�ɏ�낤�Ƃ��Ď��s�����Q�b�e�B�͓��s�̃u�������[�Ǝ�킯���āA���܂����Ƒ傫�Ȕ�s��F���Ă���̂��B�u�������[�͓n�Ӑa��Y�N�̈ē��ŁA���q���ʂ𒆐S�Ƃ��āA�C�ݐ��Â����ɓK���ȗ������T���Ă����ɁA���ǂ��͎Ђ̍q�̐�y�A�؉��떃������̒����Ɋ�Â��āA���̓��k���ʂɏo�Ĕ��̂ł���B

�@�u�l�͐̂�����x�����k���ʂ���ł���̂����A�X���̌ÊԖ����Ӓn�̂������猩��Ɗ��D�ȂƂ��낪���肻���Ɍ�����B��s���ĒT���Ă����Ȃ����v

�@�؉����炻������ꂽ�̂ŁA�����O�{�̒ʐM���ɘA������ƁA�ʐM���̐�������A

�@�u����Ȃ�A������ɂ����Ԃ�s���̂悢�l������B���ƊC�R�̍q����ɂ������c�����Ƃ����A�V�n�ˈ���m�̐e�ʂ̐l�����ē�����Ƃ�������A�������Č��Ă��������v

�Ƃ̕Ԏ��������B���c����␛������̈ē��ŁA�t�߂̖q���C�ݒn�т����܂Ȃ������Ă�����āA���ǂ��̋C�����͍Ō�Ɍ����O��ґ�C�݂ɋ㕪�ǂ���X���Ă����B�����Ԃő����ď\�����R�ł��邱�Ƃ��m���߂����A����������Ȃ�܂�����͂Ȃ��B��������A�C�ݐ��ɒ��p�̕��������̂ŁA�\���̉\�����������Ƃ����A���Ȃ��𗘗p����Α債���ז��ɂ��Ȃ�܂��B

�@�C�ݐ��͓�k�ŁA�k�̒[�ɏ��������u������B���͂���𗘗p���Ċ�������������A���������̋������啪�Z�k����邵�A����o���ɍs�����������čD�s�����낤�Ǝv�����B

�@�u�v�������[�ɑ��k���Ă����Ɍ��߂悤���₠��܂��B������͂������z�����������ł́A���̋p���}�C�i�X�ɂȂ�Ƃ����ł��Ă��܂��Ȃ�����A���ւƑO�ւƂɕʁX�̋O�����������āA�K���ȋp��ۂ����܂܊���~���悤�ɁA�₮���g�ނ��Ƃɂ��܂��傤�B�����v�}�������Ă݂܂��v

�@�Q�b�e�B�͖����^���̖ʎ�����

�@�u�l�͂ǂ������̕��͑f�l�ł悭�킩��Ȃ����A�������ɗǂ��l�����Ǝv���B�܂����邩����낵�����݂܂��v

�@�b���Ă݂�ƁA�ނ͗L���ȍq�@�̑�ƃE�B�[���X�ƈꂵ��Ƀ��X�A���W�F���X�ōq��q�@�̊w�Z���o�c���Ă����l�ŁA���̂���̔�s�͂����ς炱��ɗ�����ق��Ȃ������V���q�@�ɂ��ẮA���łɂ��낢��̌�����l�Ă�����A��ԕ��̓v�������[�ɂ܂����āA�����ė������ʐ��̃Z�N�X�^���g�ň�A�̒Z���Ԃ̂����ɁA�����܂��V�̊ϑ��ɂ�莩�Ȃ̈ʒu������o���E�E�E�E�Ƃ������Ƃ������B

�@���Ƃł킩�����b�����A�ꏏ�ɑ��c�Ȃɍ�����đ��c���������Ă���̂��݂�ƁA�͂Ȃ͂������Ȃ����c�Ԃ肾���A�ꂽ��Z�N�X�^���g������Ɠd���ΉA�����܂��ǂ�����ł��邩�v�Z���Ă݂���B����͂܂��ɖ��l�|�ɗނ�����̂������B�����O��N�A�E�B���[�E�|�X�g�Ƒg��Ő��E������s�ɋ������A�����܂����E�q��E�̖��m�ɗ��̂��A�����ĉ^�����̘b�ł͂Ȃ��B

�@�����ɋA���āA���ǁA�ґ�C�݂��o���_�ƒ�߂邱�ƂɂȂ�A���ǂ��O�l�ɃW���o���E�A�h�D�n�^�C�U�[�̃��b�h�t�H�[�h�L�҂���������s�́A���P�Y�����p�@�u�^�R�}�s���v�ɓ��悵�ėґ�Ɍ������B����͈��O�Z�N�㌎���̂��Ƃł������B�v�x

�@���̍֓��L�҂̉�z�̒��ɓo�ꂷ��u��������v�́A�̎萛���s�X�q�̕��ŁA��

���A�����V�J�O�{�ؒʐM���̐��������l�ł���A�u���c����v�́A�C�R�������c�험�̂��Ƃł���B

�@�ґ�C�݂������m���f��s�̏o���n�ɑI�ꂽ�o�܂͑O�q�̂Ƃ���ł��邪�A���ۂɗґ�C�݂��s�̓K�n�Ƃ��đI�肵���̂́A�ޖ��C�R�����̑��c�험�ł������B

�@�O�{�؊J��̑d�A�V�n�˓`�̌����Ђ����c�험�́A�����l�\��N�\�ꌎ�A�C�R���w�Z�𑲋Ƃ��āA�l�\�O�N�C�R���тɔC���A�C�R�q����ɏ������āA���{��A���P�Y���̍q����C�������A�험�q��@�����ψ������C��A�吳�\��N�A�C�R�����ŗ\�����ɕғ�����ĎO�{�ɋA�����B

�@�Ȍ�A�O�{�Ŕ_�����o�c�A�g�}�g�A�A�X�p���K�X�A�p�Z���[���̐��m��͔̍|���͂��߂��B�܂��A�{�{�ɂ����肵�A���[�h�A�C�����h���b�h��i�������p��j��������A�{�ɂ��V�����������̗p���āA�l�X�����������B

�@����ɑ吳�\�O�N�ɂ́A�J�}�X�A���V���Ȃǂ̎����ҋ@����邱�Ƃ��͂��߁A�_���̕��ƊJ���ɂ��ϋɓI�ł������B

�@�吳�\�l�N�O������\�܂ł̋ォ���ԊC�R����̌o���������ē암���ݕv�Ȃ̐��E������s�ɓ��s�������Ƃ��������B

�@���a�l�N���납���s�@�ɂ�钷�������ċL�^�ɊS�������A���{�S���̊C�ݒ����Ȃǂɂ����肵�Ă����B�����āA���̎��_�ł��A�ґ�C�݂̓K�n�������Ă����B

�@������v�������[�ƃQ�b�e�B�����P�Y�ŗ����Ɏ��s��������A�����̍֓��L�҂���O�{�ؒʐM���ɔ�s��Ƃ��Ă̓K�n�F���Ăق����ƈ˗������������A�ʐM�����̐��������l�͂��߂炤���ƂȂ����c�������ē����ɐ������̂ł������B

�@�@

�@�u���͓����A���ˎx�ǂɂ������A�{�Ђ���h�O�{�̑��c��������s��K�n��{���ɍs�������悤�Ɂh�@�Ƃ����w�����āA���̍��ٔ�s��߂��̊C�݂ő҂��Ă����B�w�̍����Ί���₳�Ȃ��l�ŁA�����ҋ@���@�Ă����̂�m���āh�o�J�ɑ����Ȃ��h�Ƌ����Ă����B

�@���������l�Ŕg�ł����퉈���ɖk�Ɍ����������A�Ȃɂ��덻�l�̘A���ŁA���͗[���܂ł������ĉ�������ɂ��ǂ���A�����ŕʂꂽ�B

�@���c�����͂��̗������痂�X���ɂ����āA����Ɉ�l�Ŗk��A�������̏ꏊ���������悤�������B�v

�@�����̓�������L�ҁA�������Y�͑��c��������������˗����ĊC�ݒn�ђ����ɓ��s�����l�q�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@����͒��ڃQ�b�e�B�������ɂ���Ă���O�̉����c�������s���Ă������Ƃ𗠕t���Ă��邪�A�T�d�Ɏ��n���������āA�Q�b�e�B�̗���҂��Ă����̂ł���B

�@�㌎�O���A�ߑO�l���\���A�Q�b�e�B�͍֓��L�҂Ƌ��ɌÊԖ؉w�ɒ������B�������������A�����Ɏ����ԂŎO��̖k���ɂ���ꖜ���Ɍ����A�����ėґ㕽�����@�A�ґ�A�גJ��̊C�݂ɓ����āA���̕t�߂���O�Ɍ��ĕ������B���̌�A�O��ɖ߂��Ėm���t�߂̌�����A�ߑO�������ɂ͌ÊԖŒ��H���Ƃ����B���H��A���c�����͎l��ڊC�݂�����ځA�S���o�āA�s�쑺�̊C�݂��ē����A

�������牺�c���ɓ���A�O�{�ؒ��Œ��H�A�ߌ�O���Z���A�ÊԖؔ��̗�ԂŋA���Ƃ������킽�����������ł��������A�Q�b�e�B�͎d�����̂܂܁A�M�S�ɑ��c�����̐����ɒ�������ڍׂɎ����̊�Ŋm�F���ĕ������B

�@�����Q�b�e�B�́A�؉��떃������O�{�ؕt�߂̕������悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ������āA����𒆐S�Ɏ��@����\�肾�������A���c�����̎��O�����Ɋ�Â��Đ��͓I�ɉ����������̂ł������B

�@���̌��ʁA�ŏ��Ɍ����ꖜ���͋N��������A�ґ㕽�͟�������A�m���́A�ꖜ�������N������������s�ɕs�K�ł������B�܂��A�s��C�݂͔��˂̔����Y��܂Ŏ��ɒ����R�[�X�������Ă������A�n�Ղ����ł������B

�@�������A�גJ�A�ґ��̊C�݂ɂ��ẮA�Q�b�e�B�فA�\�z�����Ă��Ȃ������K�n�����Ċ���P�₩�����B

�@���̊C�݂́A�^�R�}�s���̗����ɕK�v�Ȗ��Z�Z�Z���[�g���̃R�[�X���\���Ƃ�钷��������A�N�����قƂ�ǂȂ������B�����āA����ɕ����Ċm���߂Ă݂�ƁA�g�ł��ۂ͗����痬���S�y�̂��ߒn�Ղ��ł��Ȃ��Ă��āA���[���[�ɂ��n��炵���x�̍�Ƃɂ�藝�z�I�Ȕ�s��ɂȂ蓾��Ɣ��f��������ł���B

�@�����̗ґ�C�݂́A�S�y�ƍ��S�̍����肠�����R�X������q�n�ŁA�q��̒��ɂ͕��q�n�����S�ɑ���H�ׂĂ���ꏊ�ł������B

�@�ґ㑤�̖،˂���A�גJ�̖،ˌ��܂ŁA��Z�Z�Z���[�g�����鋗���͏\���ɂ������̂ł���B

�Q�b�e�B�̊�ɂ́A�V�R�̔�s��̂悤�ɉf�����ɈႢ�Ȃ��B

�@���c�����́A�Q�b�e�B�����[���[������邩�ǂ�����S�z���Ă����̂ŁA�����Ɍ��ɖ₢���킹�A�G���W���t���|���[���̎g�p���ɂ��ē����A�Q�b�e�B�����S�������B

�@�A����A�Q�b�e�B�̓v�������[�Ƒ��k�̌��ʁA�ґ�C�݂��o���n�ƌ���A�ܓ��A�ߑO�\�ꎞ�A�v�������[���q��ǂɏo�����āA���ʋZ�p�ے��Ɩʉ�A�����ɗ����n��ґ�Ƃ������|�\�����ꂽ�B

�@������A�D�t�������[�ƃQ�b�e�B�́A�o���O�̌e���̂ЂƂƂ��ɁA��s��̖��̂ɂ��Ęb���������ہA�g�����X�p�V�t�B�b�N�G�A�|�[�g�i�����m���f��s��j��A�ґ�G�A�|�[�g�A�����m�G�A�|�[�g�Ȃǂ̈Ă��o���ꂽ���A�Q�b�e�B�́A���c����������������s�ꂾ����A���̖��Ɉ���Łu���c�G�A�|�[�g�v�Ɩ��t����ׂ����ƌ������B���z�I�ȓV�R�̔�s���I�����Ă��ꂽ���c�����ɑ��銴��

�ƌh�ӂ����߂����Ƃł������B

�@���̌�A���c�����́A�č��l�ɂ��O��̉��f��s�ƁA�{�Ԓ����ɂ�鉡�f��s�̍ۂɂ��A��ɂ悫�A�h�o�C�U�[�Ƃ��Č��g�I�ɋ��͂��A�����m���f��s�̐������x�����l���̂ЂƂ�ł������̂ł���B

�@�b����≡���ɂ��ꂽ���A�\������͖k�����m���ɂȂ��䕗�̗]�g�������āA�p���O�{�[���A�n���[�\�h���͈���o���͉���������Ȃ������B

�@�����āA���̗[���A����̏o���ƌ��߂āA�@�̂̐������I���ďh�ɂ̏��䗊���O������Ɉ����g���Ă�����l�́A�ēx��s�R�[�X��_�����傤�Ƃ��āA�n�}�̕����ɋC�t�����̂ł���B

�@���̒n�}�͈�ʂ̒n�}�ł͂Ȃ��A��l���鍑�z�e���ŁA�A�b�V���ɍ��肵�ď�����n�}�ŁA����̔�s�ɔ����āA�ڍׂɁA��s��̏��ݒn��A�s�����n�Ȃǂ��L�������A�d�v�Ȏ����ł������B

�@�����ɐg�̉��i��_�������������ł��Ȃ������B�ł�����l�́A�Q�����[�H�����܂��ƁA�Ăїґ�C�݂ɏo�����A�Â���̒��ŁA�~�X�E�r�[�h���̋@�̓��������܂Ȃ��T�������A��͂蔭���ł��Ȃ������B

�@�Ō�ɂ́A�@�̂̈ꕔ���āA������T�������A������������B

�@���̂��ƂɊւ��āA����A�p���O�{�[���͓��{�̉E���c�̂ɂ��W�Q�ł������Əq�ׂĂ��邪�A���̌������A�p���O�{�[���A�n�[���h���̕s���ӂŁA�����ɒu���Y��Ă������̂��ǂ����^���͔������Ȃ����A�p���O�{�[���̋L���ɂ��ƁA����͊m���ɗґ�g�s�����͂��̂��̂ł������B

�@���ǁA����o���̗\��͎O���ɉ������ꂽ���A����Ȃ��ƂɁA�����C�ۑ�̓V�C�\��͐瓇�A�k�C�����ʂ͋ߗ��ɂȂ��D�V�C�ł��邱�Ƃ���B

�@�p���O�|�[���͋}���鍑�z�e���Ɏc���Ă����ʂ̒n�}�����}����悤�d�b���A����ߌ�ÊԖ؉w�����̗�Ԃő����Ă��邱�ƂɂȂ����n�}��҂��āA�v����čl���邱�Ƃɂ����B

�@�n�[���h���͂��̓˔����̂ɂ��āA�\������̒����V������Ɏ��̂悤�Ȓk�b���Ă���B

�@�u���������V��Ɍb�܂ꂽ�̂ɁA����Ȍ̏Ⴊ�N����c�O�łȂ�Ȃ��B������s�@�ɉו���ς݉��낵���ہA�����������̂Ǝv���邪�A���߂Ď���n�}�ɂ���āA�v����𗧂āA�O���ɂ͏o���������Ǝv���Ă���B�v

�@�n�}�����̕����������یx���̓p���N�{�[���A�n�[���h�����玖��悵�����ɂ����������A�����E���̌v��I�ȖW�Q�ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ꕔ�̐l�X�̋^�O�𐰂炷���߂ɓ�l�Ɂu�o���v���������A�����܂ł��A�s���ӂɂ�镴���ł��邱�Ƃ\�������B

�@�@�@�@

�o�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@��@�n�}�O���i�k�����m�q��n�}�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�E�͏��a�Z�N�㌎��\����A�����s����o�����A�X����k�S�ґ�ɔ���ۂɁA�~�X�E�r�[�h�����̍����@��Ɋi�[�������̂Ǝv���܂������A�\������A�ߌ�Z���A�⎸����������B

�@�@�E�̒ʂ葊�Ⴀ��܂���B

�@�@�Ǐ��@����ɂ����肽����̂ɔ邱�Ƃ��m�M���D

�@�\������A��������ґ�ɏo�����A�O��A�n�}��T�����߂ɐ�j�����@�̂̒���ւ��Ȃǂ��s�����B

�n�}�͌ߌ��\�O���A�ÊԖ؉w���̗�ԂŒ鍑�z�e���̃{�[�C�����ڎ��Q�������A�p���O�{�[���݂͂�����w�ɏo�ނ����Ď�̂����B

���̌�A�Ăїґ�ɖ߂�A�ēx�@�̂̓_������ƃG���W���̎������s���āA���O���ߑO���O��̏o���ɔ������̂ł������B

�@

�@����ߌ㔪���̒����C�ۑ�V��ʕ��

�@�@�u�瓇�A�A�b�c����т͐É��A�͂��ɎO�A�l���[�g���̓�������Ă���݂̂ŁA�������߂��ɒ�C�����Ȃ��v

�Ƃ������̂ł������B

�@��l�͂��̒ʕ�ƁA�����Ă����q��}���J���ĐT�d�ɋ����̑���Ȃǂ��s������A�A�Q�����B

�@�������A�p���O�|�[���ɂƂ��āA��D�̋C�ۏ����ƁA���ׂĂ̏��������Ƃ������ƂŁA�S�����S�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ������B�����ɑ傫�Ȍ��O���킾���܂��Ă����̂ł���B

�@����́A�ʂ����ė����\���ǂ����Ƃ����S�z�ł������B��s�@���c�̋Z�p�ɂ����ẮA�č����ł��w�܂�ł���p���O�|�[���ł��������A����̔�s�ɂ́A�ύڔR���ߏd�ɑ���s�������܂Ƃ��Ă����B

�@�Q�l�܂łɏo�����O�̃~�X�E�r�[�h�����̏d�ʂ̏ڍׂ��L���Ă݂悤�B

�@�@

������ɑҋ@����~�X�E�s�[�h����

�@�@

���j���[���[�N�o����

�E��@���@���@�@

�l�Z�Z�K����

�E�^�������@�@

���Z�K����

�E���̉��������@

��O�܃K����

�@��

�v�@�@�@�@���܌܃K����

�ł��������A�����s��ʼn����������ʁA���̉����̖����ɂ���ɘZ�Z�K�����ʐύڂ����悤�ɂȂ����B

�@�������A�����m���f�ɍۂ���㣓���̂܂܈��܃K��������]���ɐςݍ��݁A�R�������̑��v�͋�O�Z�K�����ɒB�����B�d�ʂɂ���ƌl�Z�Z�|���h�ł������B

�@����ɉ����āA

�@�E�@�̎��d�@

�܁Z�|���h

�@�E��@�g�@���@�@

�O�Z�Z�|���h

�@�E�H�Ƃ��̑��@

��Z�Z�|���h

�@�@���@�@�v�@

���܌܁Z�|���h�@�i�O�������L���O�����j

�ł���������A�~�X�E�r�[�h�����̗��ʐψꕽ���t�B�[�g�ɑ��āA�E���|���h�A���͈�n�͂�����O�|���h�Ƃ������ƂɂȂ�A�p���O�{�[���ɂƂ��Ă��S�����o���̏d�ʂł������i�N���V�i�}�b�W���ł����A���ʐψꕽ���t�B�[�g�ɂ���܁E�܃|���h�ł������j�B

�@���������āA�ґ�̓��Z�Z���[�g���̊����H�ŗ����ł��邩�ۂ��́A�׃����J�̐��\�ƁA�p���O�|�[���̑��c�Z�p�ɂ������Ă����̂ł���B

�@�\���O���A��D�̋C�ۏ����ł������ɂ��S�炸�A���̓������ɏo���������킹�邱�ƂɂȂ����B

�@�����̂悤�ɌߑO�l������A���䗊������o�āA�ґ�ɂ��������B���i�̏ꍇ�A���̊C�݂ł͖閾�����疳����ԂɂȂ�̂����A���̓��Ɍ����āA�����܁E�Z���[�g���̕������Ȃ���ɐ������Ă�������ł���B

�@�ԗւ₻�̑��A�@�̑S�ʂɂ��ďڍׂɓ_��������A����Ɏ����ԂŊ����H��_���������ʁA�ߑO�����\���A���ɂ��̓����܂��o����f�O���邱�Ƃɂ����B

�@���������͏o�����邩���m��Ȃ��ƌ�����ɏW�܂����ґ�A�גJ�̐l�X���͂��߁A�W�҂ɑ��A�p���O�{�[���͔�s���̏d�ʂ��y�����ăX�s�[�h�𑝂����߂ɁA���{�̊C��藣�E��ɁA�O���̗��ԗA�A�y�ь㕔�̎ԗւ��A���C���[���������Ƃɂ���ĒE�������邱�Ƃɂ��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�@���̍H��̂��Ƃ́A�����s��̊i�[�ɓ��ŋɔ�ɍs�������ƂŁA���{�l�̊W�҂̒��ł����̎�����m���Ă�����̂͏��Ȃ������B����͓�l�̔�s�������Ƃ��āA�u�@�̂̉�����F�߂Ȃ��v�Ƃ����ꍀ������������ł���B

�ԗւ�_�����̃o���N�{�[��

�@�@�������A���̋@�̂̉����ɂ��ĊO���ɉk�炷�҂��Ȃ��������A�t�ɁD�p���O�{�[�������Ɏ�X�������āA�W���ǂɒm���Ȃ��悤�ɔz�����Ă��ꂽ�肵���B

�@�������u��E��������H�v�ɂ��Ă͑O�ɂ������G�ꂽ���A��̓I�ɂ͎��̂悤�ȕ��@�ł������B

�@�܂��A���̂Ǝԗւ��Ȃ��Ԏ��𒆂قǂŐ�A���̒��ɂЂƂ܂��ׂ��p�C�v��}�����āA���߃s�������������A���ł����̕��̕�����������悤�ɍH�삵���B���̑��A�����̍ۂ̃V���b�N��h�����߂ɊɏՑ��u�Ȃǂ��������炷�����藎����悤�A���̗��s�������������悤�ɂ����B���̗��s���������������߂ɂ́A���c�Ȃ��烏�C���[�������ς�悢�̂ł��邪�A���̃��C���[�̒ʘH���A��s���̑��̕����̑���̎ז��ɂȂ��Ă͂Ȃ炸�A����ɂ͐����H�v��v�����悤�ł������B

�@�O�����A���̎����\�����p���O�|�[���́A��L�̒��ł��̎��̋C�������A�u���R���\�͂������̂́A���̂��߂ɁA���{�̓��ǂ��䓙�̔�s���֎~���͂��Ȃ����ƕs���ł������v�Əq�ׂĂ��邪�A�K���Ȃ��ƂɁA����ɑ��銱�͑S���Ȃ������B

�@���̓��A�����C�ۑ�ߌ㔪���̋C�ےʕ�ɂ��ƁA�瓇����������Ƃ����A��s�ɂƂ��Ă͊���Ă��Ȃ������ł��������A���ߌ�l���A���Ζ����ǂ��T���O���ߌ�l���Z���g�|�[�����d���A�@�u�A�����[�V�������ʂ��_�̍����O�Z�Z�Z���[�g���A���E�L�������Ŗ����v��`���Ă����B

�@�ߌ㔪�����A��l�͑��ڂɃx�b�h�ɓ������B

�@�\���l��

�@�ߑO�����ꕪ�A���Ƀ~�X�E�r�[�h�����͗ґ�C�݂𗣗������B�@�̂̓X�s�[�h�������Ċ������͂��߁A���Z�Z���[�g���n�_�ŏ������o�E���h���A����Ɉ�܁Z�Z���[�g���n�_�ő傫���o�E���h���A�����l�X���͂��Ƃ��������A�ꔪ�Z�Z���[�g���n�_�łӂ��ƒn�𗣂ꂽ�̂ł���B

�@����́A�p���O�|�[���̑씲�������c�Z�p�ɂ����肵�������ł������B

�@�p���O�|�[���͂��������Ă���A�F�B�〈����̐l�X�ɍŌ�̕ʂ�̂��߂Ɉ���Ă��瑾���m�ɔ�яo�����B

�@�~�X�E�s�[�h�����̐ύڕ��́A�K�\�����̑��ɕs�������̔��H���Ƃ��āA���B�[�h���I�C���̋�㣂ɁA�p�����A�o�^�[��|���h�A�\�[�Z�[�W�܃|���h�A�R�[�q�[�A�A�X�p���K�X�A�~���N�A���{���̊e㣋l�A�Ō^�X�[�v�A�`���R���[�g�A�`�[�Y�����߂Ė����A���̑��A�@��H�Ƃ��āA�{�̊ۗg�����A���p���̃T���h�C�b�`�A�ʕ��A�M������ꂽ���@�т�O�{�A�g������ꂽ���@�т��{�A����������ꂽ�傫�Ȑ����O����Ȃ��̂ł������B

�K�\�����̐ςݍ��ݍ��

�@�����̒��A���p�H�ƂƂ���㣂ɖ������Ă������̂́A��������g�s���Ă������̂ł��邪�A�@��H�́A����ފ��`����

�����������̂���ŁA���̑��A�V���Ђ���̍���������������B

�@�Q�l�܂łɂ�����ƉE�̑��ɁA�Q�ܓ�A�~�O����A�N�b�V������A�ьC����A��ܓ�A�y�R�[�g��A�ȈՎ����p���g�A��

�v��A�v���O��g�A�V�O�i���p�s�X�g����A�n���h�|���v��A�ѕz�A�Y�{����A�щ����A���U�[�R�[�g�����ςݍ��܂�Ă����B

�@�����A�~�X�E�r�[�h�����̏o�������͂��Ă���A����Ƀv�X�E���X�@�ŎB�e�����t�B�����𓌋���A�����F���s�m�̒k���V���͎��̂悤�ɍڂ����B

�@�u�͂�͂炷�闣���v

�@�����͗ґ�ɍs���Ă�������ɏ����ɐT�d���ɂ߂Ă����B�����H�̈ꐡ�������ʂɂ��C��z��A���^�]�����Ă���K�\������ςݍ��ޓ��A���ɍאS�̒��ӂ����̂́A���s�ɂ̂��ޑԓx�Ƃ��Ă͍s���͂������̂ł������B

�@�o���̒��O�A�n�[���h���͊�F���߁A�܂��ɉ������Ă���悤�ł��������A�p���O�{�[���͕��R�Ƃ��ď�ɉ��̕ς����Ȃ��A�I�R�A���c�Ȃɂ��ė������͂���Ă����B

�@�܂��A�������痣���܂ł̖͗l�̓v�X�E���X�@�ォ��ڂ��Ɋώ@�������A���Z�Z�Z���[�g�������������납��A���������W�����v���͂��߁A��Z�Z�Z���[�g������܂ł���𑱂��A�ꐡ�����A�ꔪ�Z�Z���[�g���t�߂ł܂��ԗւ�n�ɂ����������ɗ����A���Ă��Ă͂�͂炵���B

�@������A��܃L����^�����ɔ�сA��Z�Z���[�g�����炢�̍��x���Ƃ����B�����Ő��ĕ��ʂȂ�ΊC��ɃR�[�X���Ƃ�ׂ������A���̂���A�����畗�������Ă���A�����͍��x���Ƃ邽�߂ł������낤���̕��ɖ����ɕ������Ƃ�A���x���Ƃ��āA�ґ�̏�ɂ������͍��x��Z�Z���[�g���A���ꂩ�炢�悢��C��ɏo�A���ς�炸���x���Ƃ�A�ݏ֖����ʂɌ������A�\���̌�A�͂邩�@�e��v���邱��́A��܁Z�Z���[�g���̍��x���Ƃ��Ă����B�v

�@�܂��A�������A�ґ�C�݂ɗ����̊m�F�ɗ��Ă����������ے��͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u���x�̂悤�ɋ@�̂̎����̗p�ӎ������͍��܂Ō������Ƃ��Ȃ��B�����͏o���̊ԍۂɉ^�]�̃e�X�g�����A�D���q��m���A�G���W�����X�g�b�v���Ė������A���̑��ɁA���Ȃ̉��Ɉ��̃I�C������ꂽ�B�킸���ȓ_�ɂ��ق�Ƃ��ɒ��ӂ��Ă������Ƃ��悭�킩��B

�@�������܂łɌ��Ă����l��̉��f��s�̏o���́A

���v�������[�A�Q�b�e�B�͓�Z�Z�Z���[�g���̊������ꕪ�O���b�ŗ���

���A�b�V���͓�Z�Z�Z���[�g���������Ď��s

�����C���A�A�����͈�܁Z�Z���[�g�����ꕪ��Z�b�ŗ���

���p���O�|�[���A�n�[���h���͈ꔪ�Z�Z���[�g����Z�Z�b�ŗ���

�ł���������A������݂Ă��~�X�E�r�[�h�����̊����̃X�s�[�h�̑����������ł���悤�ȋC������B�v��

�@

�ύڕ��̂����@�@

�@�����ōĂсA�~�X�E�r�[�h�����̐ύڕ��ɘb��߂����Ǝv���B

�@�O�q�̂悤�ɁA�R���̑��ɈߗށA���p�H�ƈ�Z�����A�@��H�O�����Ȃǂ��g�s�����̂ł��邪�A���̒��Ɂu�ʕ��v���������B�����āA��̓I�ɂ́A�I�����W�ƃ��������L����Ă��邪�A���̑��ɁA�������Ƃ����Ƃ̂ł��Ȃ��u�����S�v���������̂ł���B

�@���̃����S�́A����A�X���̃��\�S�͔|�ɂЂƂ̂���������������A�ɂ߂ďd�v�ȈӖ����������S�ɂȂ����̂ł��邪�A�����̃����S�̑����́A����Ȃ��ƂɂȂ�Ƃ͖��ɂ��l�����ɁA�����@��ł̐H���̃f�U�[�g�p�ɂƁA�ɂ�������O�̋C���Őςݍ��̂ł������B�@

�@���̂��Ƃɂ��Ă͍������߂ďڏq���邱�Ƃɂ������B

�@�㎞�O�\�A���Α��M���������x�ꁛ�������[�g���Œʉ߂��A�㎞�l�\���Ɂ@�́A�����̉ԍ牫�l�}�C��������ł����B

�@�܂��ݏ֖���}�C���̗m��ɂ����^�V�ۂ͎l���ߑO�����\�Ƀ~�X�E�r�[�h���̍g���@�̂���Z�Z�Z�t�B�[�g�Ŗk���Ɍ������Ĕ�s���Ă���̂�F�߂��B

�@�����������C�݂̎����������ߑO�㎞�l�\������A�������������Ȃ�����肵���p���ŐF�O�����ʂɔ��ł����~�X�E�r�[�h�������Ă����B�����āA����ɌߑO�\������A�m�T�b�v�̓������ɏo�����̃R���u���D���A����n������ɔ��ł����N�₩�ȍg���@�̂������ƕ��Ă����B

�@�ґ�C�ݏ���k�����m�Ɍ��������~�X�E�r�[�h�����́A���j�Ղ̐j�H������x�A���i����̓J�i�_�̃N�C�[���V���[���b�g���ɓ������邱�ƂɂȂ邪�A�p���O�{�[���A�n�[���h���͖k�C�����o�āA�瓇�̏��Őj�H���C�����邱�Ƃɂ��Ă����B

�@�o�����Ă����O�Z�Z�}�C�����s���āA�k�C�����̓���C��ɂ������~�X�E�r�[�h���́A�G���W�����������̂��̂ŁA�V����悩�����B���̂܂܂��ƁA�����ґ�ɖ߂�K�v���Ȃ������������B

�@�p���O�|�[���́A�\��ǂ��蒅�����u�𗎉������邱�Ƃɂ����B���̖�ڂ̓n�[���h���ł������B

�@�p���O�{�[���͋�����������������邽�߂ɍ��x�������A�G���W���̉�]���𗎂Ƃ��Ă���n�[���h���ɍ�ƊJ�n���w�������B�ŏ��ɉE�ԗւ̎Ԏ��O���ɂ��闯�߃s�����͂������߂Ƀ��C���[���������B���܂��������悤�������B�����đ��̃��C���[�������Ǝԗւ����炮���ꂽ�B

�@�������ԗւ͗����Ȃ������̂ŁA�n�[���h���͗p�ӂ��Ă������S�_�ł���������B�����܂Ƃ��ɓ���h���댯�ȍ�Ƃł������B�Ԃ��Ȃ��E�ԗւ����܂����������B�����悤�ȍ�Ƃō��ԗւ��������B���������̊C�ʂɔ���������������̂��������B�������A��{�̎x�����܂��@�̂��痣��Ă��Ȃ��̂��݂āA�p���O�{�[���͍��������ƂɂȂ����Ǝv�����B

�@�u���r�R����n�����̂��v

�@�p���O�{�[���͂��̎��̐S���������\�����Ă���B�w��̋���藎�Ƃ����̂�����A���������Ă����Ă��A�Ƃɂ����A�����J�ɒ������d�����Ȃ��B�����āA����悭�A�����J�ɒ�������A���̎��͉��Ƃ������ł��邾�낤�Ƃ����A����ΊJ���������C�����������ɈႢ�Ȃ��B

�@�瓇�̒��ڏ����s���邱�Ƃ͂��炩���ߋւ����Ă�������A���̉������тÂ����B�K�\�����������ɏ]���āA���x�̈ێ����e�ՂɂȂ��Ă����B�����āA�A�����[�V�����Q���܂ŎO�����}�C���t�߂ɂȂ�������ɂȂ����B�o���O�|�[���͂���ɍ��x�������Ĉꖜ��Z�Z�Z�t�B�[�g��ێ������B�邪�X����ɂ�āA�R�ɏՓ˂��邱�Ƃ�����Ĉꖜ�Z�Z�Z�Z�t�B�[�g�܂ł������B�_�͉��̕��ɕ�����ł����B���{���o�����Ă���ꔪ���Ԍo�߂��Ă����B��l�́A�k�C���̐瓇�̏��Őj�H�̏C�����s���Ă���A���̈ʒu�m�F�ڕW���A���E�g�����̃E�i���X�J���ΎR�ɒu���Ă����B

�@

�����A�����ɂł��ΎR�̉���������A���������͐i�H���قڐ��m�ɔ�s���Ă�����̂Ɣ��f���邱�Ƃɂ��Ă������A�p���O�{�[�����y���^���ɐ^�g�̉������āA��l�͎v�킸�������������B�ł̒��ɔR����E�i���X�J���̉ΎR�͓�l��E�C�Â����B���������̐j�H�ɏ����̋������Ȃ��������Ƃ��ؖ����Ă��ꂽ�ΎR�̉��A�ނ�ɂ͂����������ڂɉf�����̂ł���B

�����Ƃ̂�������

�@�������A�A�����[�V�������̊��C�͑z�������B�����ɓ���Ă��������͍��x�ꖜ��Z�Z�Z�t�B�[�g�ł������������ɓ��������A�ԗւ̐藣���̂��߂ɍ��Ȃ̉��ɂ�����������A�X�̂悤�ȗ�C���������݁A�C���͂��Ă��鑫�̊��o���Ȃ��Ȃ�A�C��E���̂ĂāA���{���甃���Ă����т̌C���ƁA���̌C�����d�˂Ă͂��A�ѕz�ő������邮��Ɗ������B�n���h���������Ă����͔��܂����Ă����ɂ��S�炸�A�畆��������悤�Ȋ����ł��������A�ѕz�����������ł������A��������܂Ђ��Ă��܂����B�����Ńn���h���������Ă��������݂ɂ������߂āA�Е��ő��c���Ă������A���ɂ͂��܂�̊��C�ɁA�����ѕz�ɂ����܂܁A������̑��c�����āA����ĂĂ܂��n���h��������Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��ł����B

�@�K���Ȃ��ƂɁA�_�b�`�n�[�o�[�܂ł͂����ƒǂ����ł������B�@�́A�ґ�o���ȗ��ꔪ������o�߂������_�ŁA��s���~�͖�Z�Z�}�C���A������܁Z�}�C���Ŕ�s���Ă����̂������B

�@�ܓ��A�ߑO�A�_�b�`�n�[�o�[���߂������납��邪�����͂��߂��B���C�͈ˑR�Ƃ��ċ����������A�~�X�r�[�h���͑��ς�炸�ꖜ��Z�Z�Z����ꖜ�Z�Z�Z�Z�t�B�[�g�̍��x���ێ����āA�����ɔ��Ă𑱂����B

�č��u���}�[�g���C�R�����n�́A�x�[�����O�C���̃Z���g�|�[�����C�R���d�ǂ��A���̂悤�Ȗ����ʐM�����B

�@�@�u�ܓ��ߑO�O���\�ܕ��A�t�H�[���X�p�X�ő����m���f�@�̔����������A�Z���̂��ߋ@�e��F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�������A�G���W���̔������猩�āA���@�͐������R�[�X����ł�����̂ƌ�����B�v

�p���O�{�[���̑��c�Z�p�@�@

�@

�p���O�{�[���́A����̉��f��s�̐����̌��̂ЂƂƂ��āA�\���J�▶��_�Ȃǂ�����邽�߂ɁA�\�Ȍ��荂�x���ێ����Ĕ�Ԃ��Ƃ��l���Ă����B

�@�]���͒�������s�ɍۂ��ẮA�Η�����̂��߂ɒ����s���Ĕg��������K�v������Ƃ���Ă������A�p���O�{�[���͋t���l�����̂ł���B

�@�����h�o�[�O�ł������A�吼�m���f��s������́A�C�m���f�A���͑��s�̎��́A�ł����������ԕ����悢�Əq�ׂĂ���قǂł���������A���̂��Ƃ͓����̍q��E�ł͏펯�ł������ɈႢ�Ȃ��B

�@�m���ɒ����Ԃ��Ƃɂ���āA�C�m�̏ꍇ�͔g�����ώ@���A�n��̏ꍇ�͖ڕW�������ăR���p�X�̏C�����ł���B���ɓV��s�ǂʼn_�̂���ꍇ�Ȃǂ͍ł��K�v�Ȃ��Ƃł��邪�A���ʔ��Ȋ댯���������B

�@���Ƃ��A�k�����m�͍ł����̔������������A���x�̍��������C�����X��������Ƃ������Ƃ������N�������B���C���̂��̂̓G���W���ɂ�������e�����^���Ȃ��������A�C����̕X���͒v���I�ł���B

�@

���a�Z�N�㌎�\����A�p���`�����Ԗ�������s�����s�������E�u���A�h���[�A���X�}���̎O�l�̓h���W���j�I���U���ɏ���āA�p���̃��E�u���W�G��s����o���������A�\����A�E�����R���̐����o�V�L�[�����a�B�E�t�A�t�߂̃x�����͂ƃ_�j�x���͂Ƃ̍����_����ʉ߂̍ہA�@�ւɌ̏���Ēė��A�h���[�݂̂����������B���̋@�ւ̌̏�����ɂ��C����̓����������ł������B

�@�܂��A�����h�o�[�O�̐瓇�ł̕s���������m�V���Ђ̋g����s�m�̐瓇�ɂ����鎸�s�Ȃǂ��A�݂����ɂ��G�\�W���g���u���������ł������B

�@�������A�p���O�{�[�����l���Ă�������̔�s�ɂ����R��_�͂������B

�@��́A�_�̑������͉_���s�ƂȂ邽�߁A�C������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A�g���ɂ��Η�����͕s�\�ł���A���̂��߁A�q�H����܂�댯�͑傫�������B

�@�����ЂƂ́A����ɂ�����C���ቺ�̂��߂̋@���̌��X�ł���B���������X�̂��߂ɋ@�̂̏d�ʂ���������댯�����傢�ɍl����ꂽ�B

�@�p���O�{�[���́A���̂��Ƃ��l���ɓ���Ȃ������킯�ł͂Ȃ����A�����̊댯��������܂�闘�_�������s�ɂ͂���Ɣ��f�����̂ł���B

�@����́A����ɂ́A����_���Ȃ����Ƃł���B���x�̍�������_���Ȃ����Ƃɂ��A���̍j�ł���G���W���̃g���u�����N����\���͏��Ȃ��ƍl�����̂��B

�@�܂��A�����m��̍���ł́A�ΐ����������Ă��邩��A�ǂ����ɏ�邱�Ƃ��ł��A���͂̓_�ł��Ȃ�̃v���X�����҂ł���B�����l�����p���O�{�[���́A�]���̏펯��j���āA������s���邱�Ƃ����f���A���s�����̂ł������B

�@�����āA���ۂɍ������ł݂�ƁA�p���O�{�[�����\�z���Ă����قǂɂ͋@���ւ̌��X�͂Ђǂ��Ȃ��������A����ł��A���܂��܉_�̒��ɓ˂����ނƁA���錩�錋�X���č��x�����������B

�@����ȂƂ��ɂ́A���̂܂ܒႭ�~��āA�g������C�ɐG��A�X���Ƃ����悩�������A�~�X�E�r�[�h���ɂƂ��Ă���͊댯�Ȃ��Ƃł������B�A�����[�V�����̐��[�A�b�c������A�����J�{�y�܂ŁA�S���������߂Ă���Ƃ����C�ےʕ�����O�ɎĂ�������ł���B

�@�K���A���قǂЂǂ����X�Ɍ������邱�Ƃ��Ȃ������̂ŁA�~�X�E�r�[�h�����͗\��ǂ���̍��x���ێ����Ĕ�s�����B

�@�ґ���o�����Ă���ŏ��̎��Z�Z�}�C���͐瓇��]�����Ȃ�����s���Ĕ�сA��瓇�̖k�[����k���Z�x�̃R�[�X�����ǂ������A���̃R�[�X�i����ƁA�J�i�_�̃v���e�B�V���R�����r�A�̃N�C�[���V�����b�g���ɒ������ƂɂȂ�B�p���O�{�[���͍�����s���Ă��邽�߂ɁA�r���̋C�ۏ���

�̕ω��ɂ���ăR�[�X��ύX�������肷��K�v���Ȃ������B�Ђ����璼�i�����̂ł���B

�@�A���X�J�p�ɂ��������������A�傫�ȑw�_�ɂԂ������B���̎��͏��ɏo��Ƃ��A�I��]�T�͂Ȃ���������A�_�̒��ɓ˂�����ł������B�����܂����X���͂��܂����B���܂ł̒��œ��ɂЂǂ������B�p���O�{�[���͍��x���ێ����邽�߂ɁA�l���Ԓ��A�G

���W�����t����]�����A���ʂ̃K�\������������B

�@���̉_��˂������Ăق��Ƃ������Ǝv���Ƃ܂����ɁA����Ɍ����w�_�ɂԂ������B��l�͍��x�͉_�̒��ɓ˂����܂��ɁA�R�[�X�𑽏���ɂ��炵�A���x���������B

�@�������A���̃R�[�X�̕ύX����l�ɂƂ��čK�^�������炵���̂ł���B�N�C�[���V���[���b�g���Ɍ������Ă����̂��A�o���N�[�o�[���ɋ߂Â��čs���A�R�[�X�Ƃ��Ă͋ߓ������ǂ邱�ƂɂȂ�������ł���B

�@�p���O�{�[���͂����ŁA�܂��@�̂ɂԂ炳�����Ă����������u�̎x���̈ꕔ������菜�����Ƃɂ����B�����A���̂܂ܒ�������A�x���ŋ@�̂��˂��������댯���������B

�@�p���O�{�[���̓n�[���h���Ƒ��c����ւ���ƁA�����̑̂��j�ł����āA�@���̎x���ɂ͂��o���Ă������B���x�͉����Ă������̗̂��ɂ͕X�������Ă��Ċ댯���̏���Ȃ��������A���̊댯��`���ŗ��̎x����`����ċ@�̂̒ꕔ�ɉ��A�˂����O���Ďԗւ��x���Ă����������܂������������B

�@�ґォ���O�Z�Z�Z�}�C���A�A���X�J�p�������Ęp�̓��[�ɂ������������ہA�ˑR�G���W�����Ƃ܂����B��l�Ƃ��u�Ԃ�����Ƃ���.���A�G���W���͂����ɂ܂��n�����A�₪�Ă܂���~���ē����Ȃ��Ȃ����B�܂��K�\��

������ɂȂ�͂��͂Ȃ����Ǝv���Ă�������A�^���N��ւ��鏀���͂ł��Ă��Ȃ������B�悭�݂�ƃK�\�����^���N����ɂȂ��Ă���̂ł���B�p���O�{�[���͂����������̃^���N�̃X�C�b�`�ɐؑւ����B���̊Ԃ����܂�����t�B�[�g���~���A�������肫�����₵���̂ł���B

�@�n�[���h���̎d���̂ЂƂƂ��āA�⏕�^���N�̃K�\���������C���^���N�Ɏ艟���|���v�ňڂ����Ƃ����������A��x�قǁA���C���^���N�̃K�\�����̎c�ʂ��`�G�b�N���邱�Ƃ�ӂ������߂ɋN�����ł����Ƃ������B

�@�p���O�{�[���͈ꖜ�܁Z�Z�Z�t�B�[�g�̍��x����A�@�̂𐂒��ɋ}�~�������A�v���y������]�������B�n�[���h���͎艟���|���v�������ɑ��삵�ăK�\�������G���W���ɑ������B

�@�@�̂���܁Z�Z�t�B�[�g�܂ō~�������Ƃ��A�����A���X�J�̊C�����ɐ����r��Ă�����i�����E�����ς��ɍL�����āA�������̃p���O�{�[�������|�ɐg���ł������B

�o���N�[�o�[���̓���

�@�A�����J�嗤�̊C�݂ɋ߂Â��āA�ŏ��Ɍ������̂̓u���e�B�V���R�����r�A�̃p���N�[�o�[���̕W�����ł������B

�@����܂ł̂قƂ�ǂ��ЂƂ�ő��c���Ă����p���O�{�[���͒����ɔ����ď������邱�Ƃɂ����B�n�[���h���ɃR�[�X�ƍ��x�̈ێ����w�����ĉ��������B�����傫�ȓs�s�̓�����������N�����悤�ɘb�����B���̑傫�ȓs�s�Ƃ����̂̓o���N�[�o�[�̂��Ƃł��������A���ꂪ�Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ������B�\��ł͕č������m���ݎ��ԂŎl����A�㎞����i���{���Ԍܓ��ߌ����j�ɂ͂����A�����J�C�݂̕W������������͂��ł��������A���ꂩ��l���Ԍo�߂��Ă��܂������ł��Ȃ������B�����đQ���Җ]�̃o���N�[�o�[���̕W�����������̂ł��邪�A���̊ԁA����������Ƃ����ɕW�������ƍ��o���Ă��Ƃł��ꂪ�����Ă��鐯�ł��邱�Ƃ��m��āA�v�킸������肵���B

�@�������A�����m���ݎ��Ԍܓ��ߑO�ꎞ�A��l�͊m���Ƀo���N�[�o�[���̓��������B���̎��̊��т�

�@�@�u�ƂĂ��M�₱�Ƃŕ\���ł�������̂ł͂Ȃ������B���E���̒N�ɂ���A��X��l�ȊO�̎҂ɂ͑z���ł��Ȃ��قǂ̂��ꂵ���������B

�@���̎��͏��Ȃ��Ƃ��V�A�g���w���������̃K�\�������܂��\���Ƀ^���N�Ɏc���Ă���̂�m�����B

�@����ł��悢��V�A�g���܂ł͊m���ɒ�������B�����m���������f�͂���Ă̂����̂��B��X�̋�

�͋}�Ɋm�M�ł����ς��ɂȂ����v

�@�ƕ\�����Ă���B

�@�����m�����f�������Ƃ̎������A�o���N�[�o�[���̕W�������������Ƃɂ���āA��l�̋����ɂ��ӂꂽ�̂����m��Ȃ��B

���̌�̓�l�́A��J�������������Ƃ�łЂ�����o���N�[�o�[���̊C�ݐ��̔����ɂƂ߂��B

�@�₪�āA����_�̊Ԃ���A�k�đ嗤�̊C�ݐ����]���ł���悤�ɂȂ����B�����āA���X�A�����̊X

�̓����������܂������Ă���̂��������B

�@���炭�o���N�[�o�[���̊C�ݐ��`���ɓ쉺���āA�₪�ăJ�i�_�ƃA�����J�̍����ɂ���W���A���E�f�E�t�[�J�[�C���ɒB�����Ƃ��A�������V�A�g���ɓ]�����̂ł���B

�@���x�ꖜ�܁Z�Z�Z�t�B�[�g�Ŕ�s���Ă�������_�̐�ڂ���X�̓������������ꂵ���B��������āA�u�V�A�g���̏��ɗ����̂��B�Ƃ��Ƃ��ґォ��l�܁Z�Z�}�C������ŁA�V�A�g���ɓ��B�����v�ƃp���O�{�[�����n�[���h���������̒��Ɋm�F���������B

�@�Ō�̌��f�@�@

�@�����������œ�l�͈�̌����������ꂽ�B����́A���̂܂ܔR��������܂�

��s���Ē�������s�̐��E�L�^����邩�A��x�A�ǂ����̔�s��ɒ���������ŁA�K�\������⋋���A�e�L�T�X�B�̃_���X�܂Ŕ��ŁA�C�[�X�^�[�E�b�h�卲�̒���܁Z�Z���h���̏܋��o�����l���邩�̂ǂ��炩��I�����邱�Ƃł������B

�@���Ǔ�l�́A��҂�I�B�K���Ȕ�s��ɒ������ăK�\������⋋���A�_���X��ڎw�����Ƃɂ����B

�@�����ŁA���k�̌��ʁA���V���g���B�̃X�|�[�P���ɒ������邱�ƂɌ��߂��B�K�\�����͂܂��\���g���C�N�܂Ŕ�s�\�ȗʂ��c���Ă����B

�@�X�|�[�P���Ɍ������r���A�O���ɋ���ȑw�_�����A���������Ĕ���A�w�_�ƌ������̂́A�ꖜ�l�Z�Z�Z�t�B�[�g�̃}�E���g�E���j�A�ł������B

�@���̎R�̏������Ƃɂ��A��l�͌��݈ʒu��m�邱�Ƃ��ł����̂ł���B�Ƃ��낪�A�X�|�[�P���t�߂ɋ߂Â��ƁA�Z��������т������A���E�͂قƂ�Ǘ����Ȃ���Ԃ������B����ȏ̒��ł́A��s��

�̔������S������ł���������A�p���O�{�[���͏��N���ォ��悭�m���Ă��āA�ނ̌Z�ƕ�e���Z��ł��郏�V���g���B�E�G�i�b�`�ɒ������邱�ƂɌ��߂āA�����Ԃ��͂��߂��B

�@�E�G�i�b�`�̓V�A�g�����瓌�֓�܁Z�L���قǂ̂Ƃ���ɂ��鏬�s�s�ŁA�R�����r�A��ƃE�G�i�b�`��̍����_�Ɉʒu���Ă���B���͂�Ⴂ�R�X�Ɉ͂܂ꂽ�~�n��̓y�n�ŁA�@�R�����r�A��������Ƃ߂ă_�����������Ă���A���\�S�͔|������ɂȂ�A���{�ɂ�����X�Ɠ��l�ɁA�A�����J�ł̓�

���S�̐��Y�n�Ƃ��Ă悭�m���Ă����B

�@�E�G�i�b�`���ɒB����ƁA�p���O�{�[�����\�z���Ă����悤�ɁA���͂Ȃ������B��s��ɂ́A�l�X���W�܂��Ă���̂��������B

�����̐l�X�́A�I�p�[���E�p���O�{�[���v�l�i�p���O�{�[���̕�e�j�ƁA�ނ̌Z�p�[�V�[�[�p���O�{�[���v�w�A�f�C���[���[���h�L�ҁA�n�����̋L�҂ƁA���Ə����̒n�����ł������B���j���ɃW�F�[���X�E�}�l�j�A�X�Ƃ����A�}�`���A�����ƂŃA���E�g�����̃t�H���X�p�X�ɂ���l���A���̒��̓�����s�@�����ł���̂����������ƕ��ė������A���j���̖锼�����ɁA�V�A�g�����ł����������Ƃ����������āA������������p���O�{�[���̓E�G�i�b�`�ɒ������邩���m��Ȃ��ƍl�����l�����ł������B���̐l�����̗\�z�͓I�������B�p���O�{�[���̓E�G�i�b�`�̒��̏������Ă��璅���̏������͂��߂��B�ߑO�������ق�̏����߂��Ă����B

�ނ͂܂������H���ڂ������邽�߂ɁA�n�ォ��͂����\�t�B�[�g�̒���s�����݂��B�\���͏\���ł������B�Ăэ����㏸���āA���x�͎c���Ă���K�\�������@�ォ����o���͂��߂��B�����Đ��Ȃ��炻�̍�Ƃ��I����ƁA���悢�擷�̒����̌��s�������B�����ɍۂ��āA�v���y���̒�~�ʒu���A�n�ʂƕ��s�ɂ���K�v���������B�p���O�{�[���́A�`�����X�����������ăX�C�b�`��������A�����v���y���[��

�n�ʂɒ��p�̏�ԂŒ�~���Ă��܂����B����ł͔����̌y���~�X�E�r�[�h���������璅�n�̎��A�v���y���[�̐悪�ꐡ�ł��n�ʂɂӂ��A�@�̂͋t��������댯���\���ɍl������B

�@�����Ńp���O�{�[���́A�v���y���[�̈ʒu���C�����邽�߂ɁA�G���W�����~�����܂܁A���͂Ńv���y���[�����߂ɋ}�~�������B

��

�X�V���F2011�N08��24��

���Ȃ���

�Ԗڂ̖K��҂ł��@

Since 22 June 2010